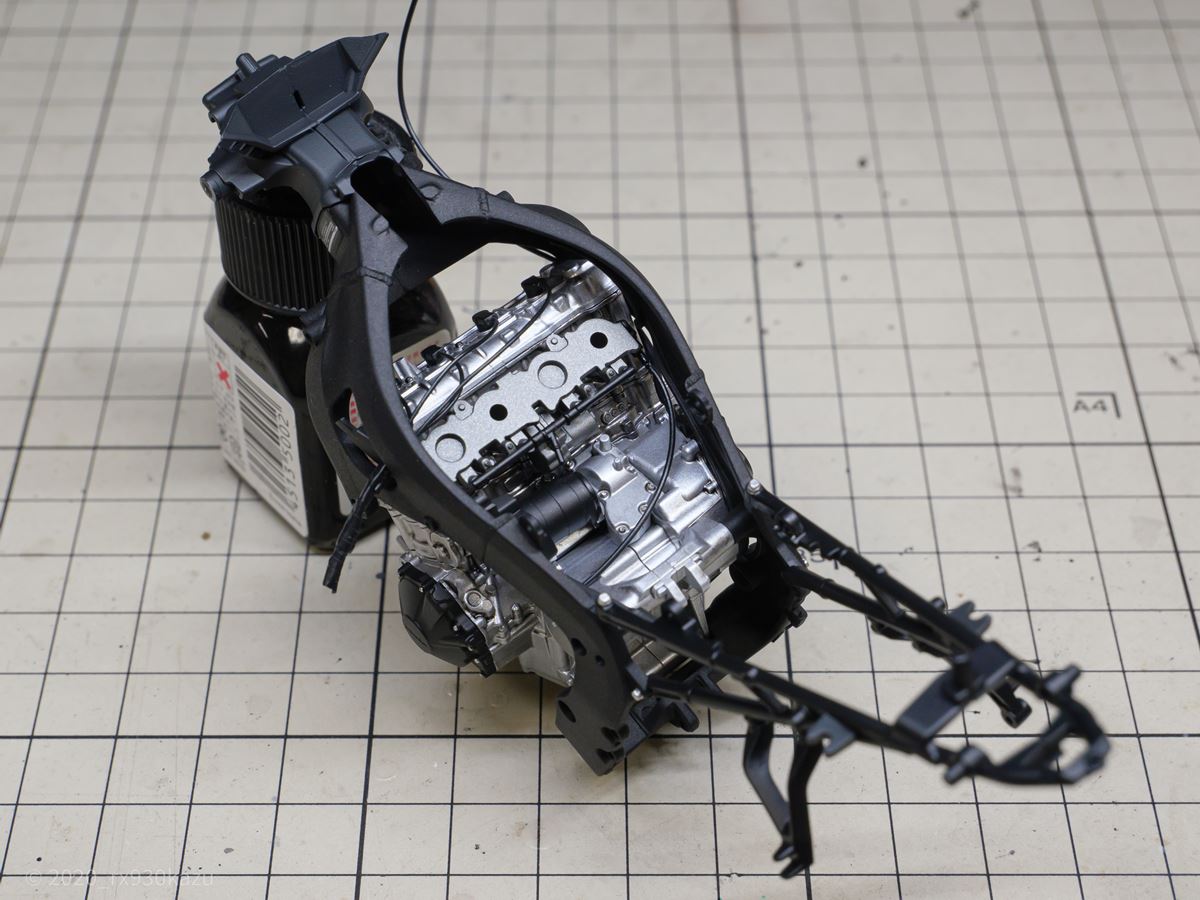

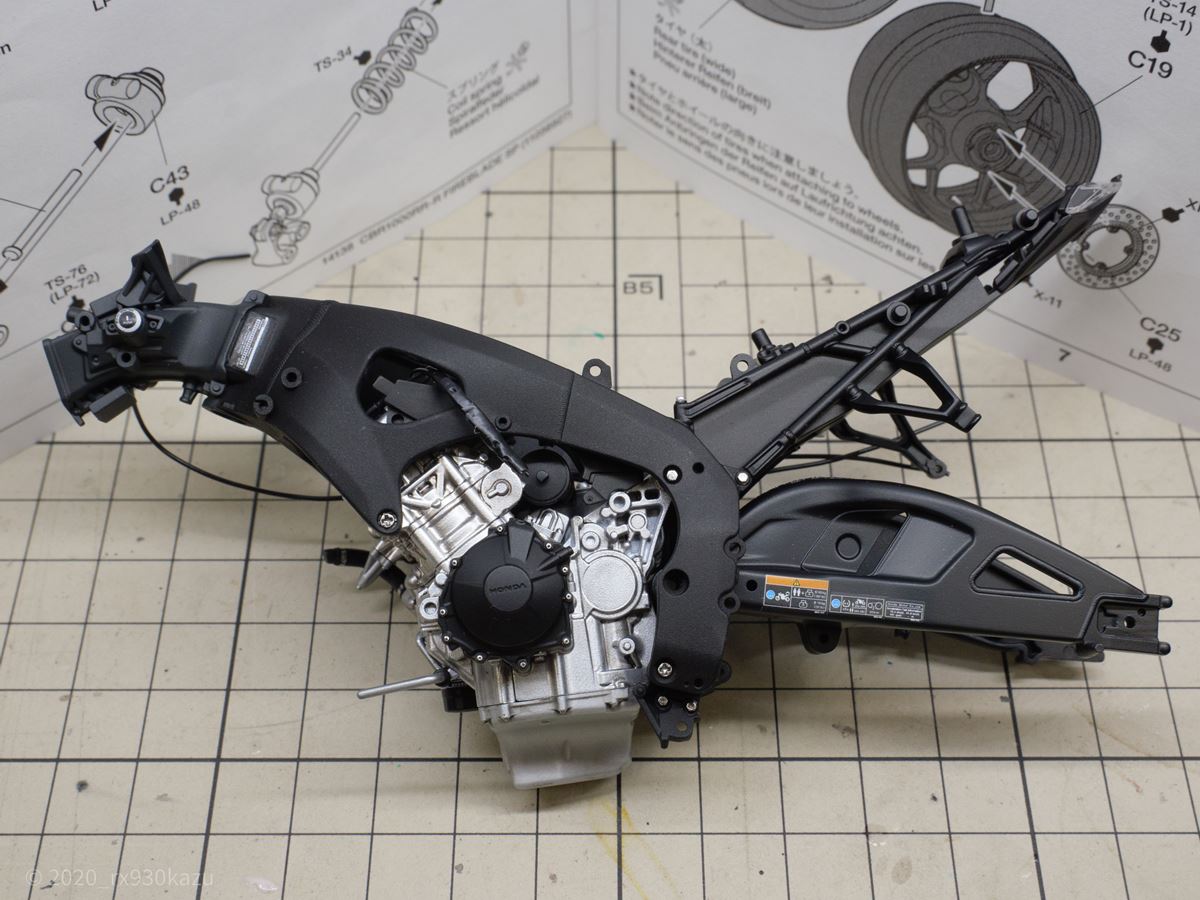

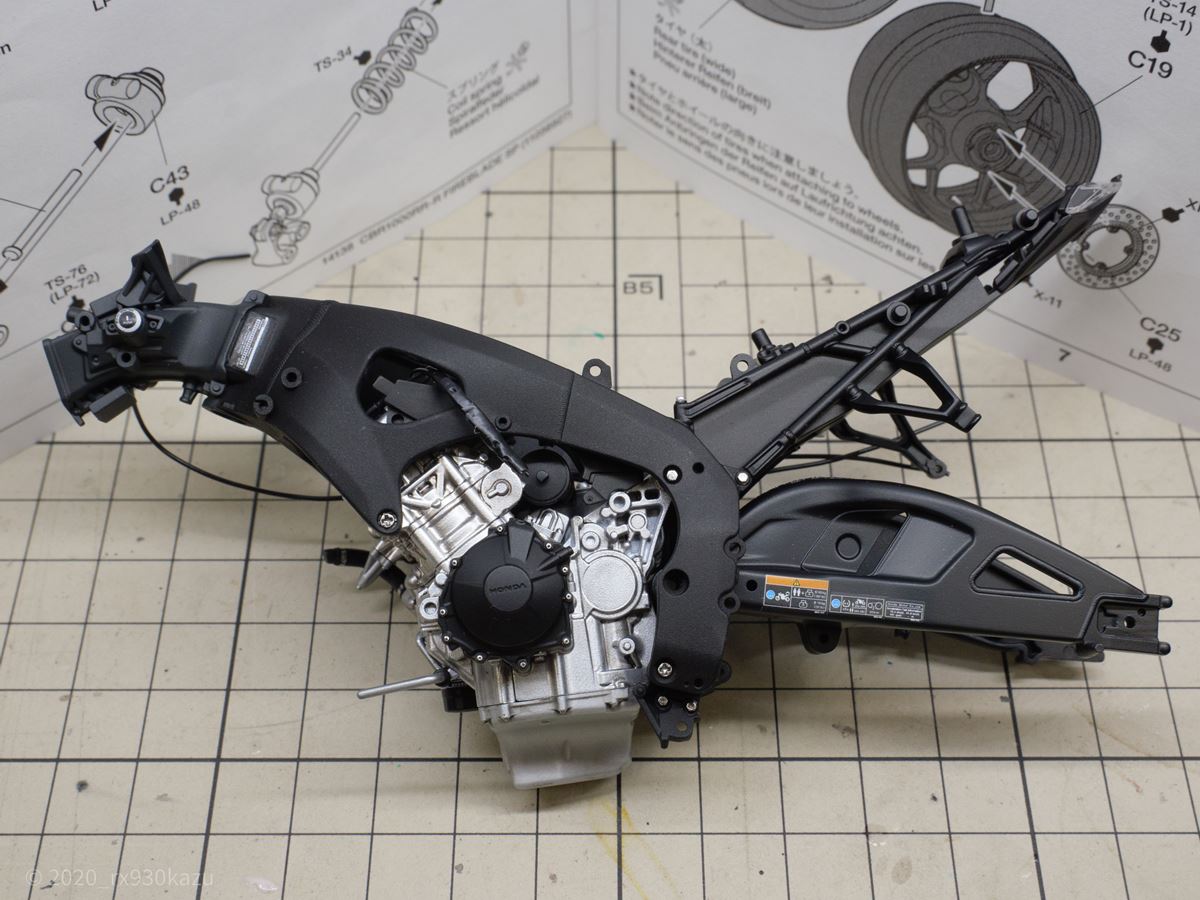

前回の投稿でフレームにエンジンを載せました。

かず

かず興奮しかない

今回はスタンド、スイングアームなど取説11番からの作業を進めていきます。

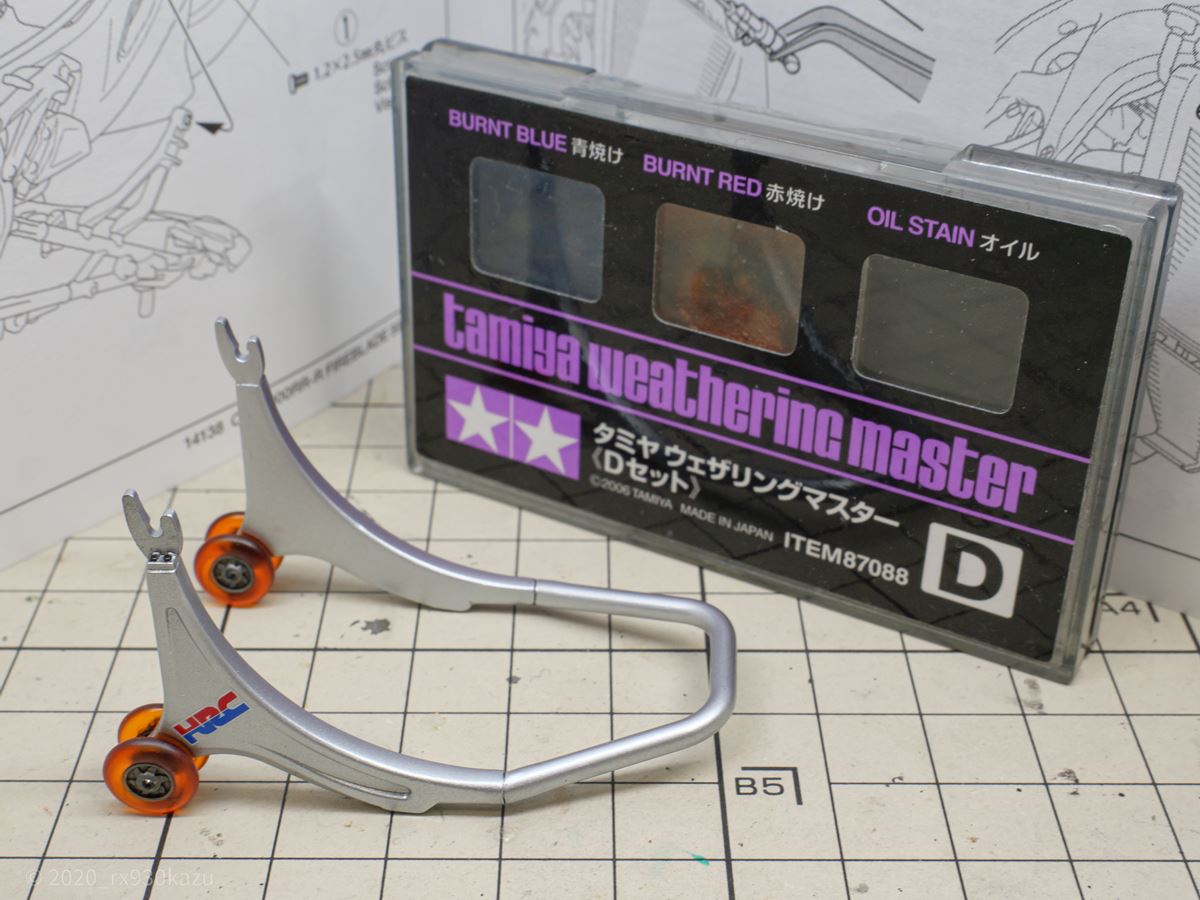

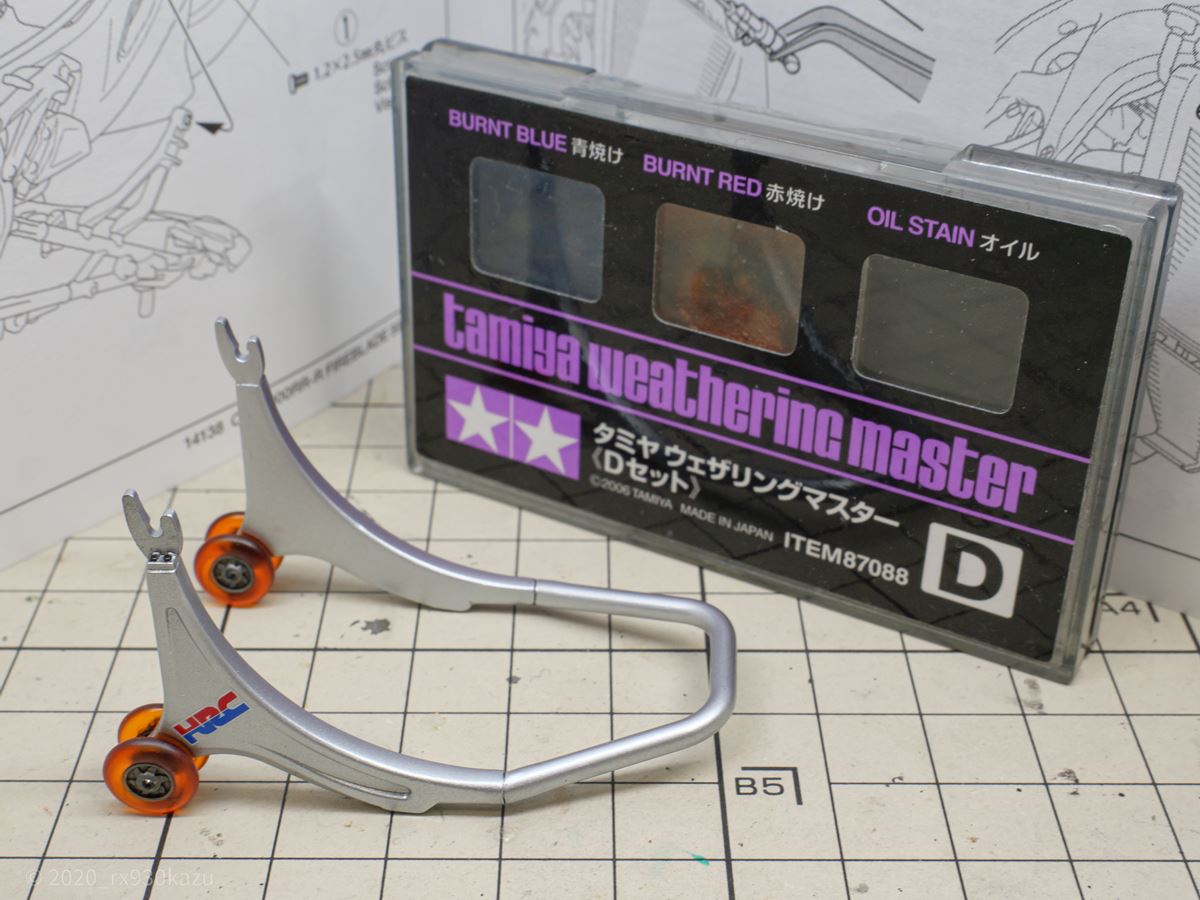

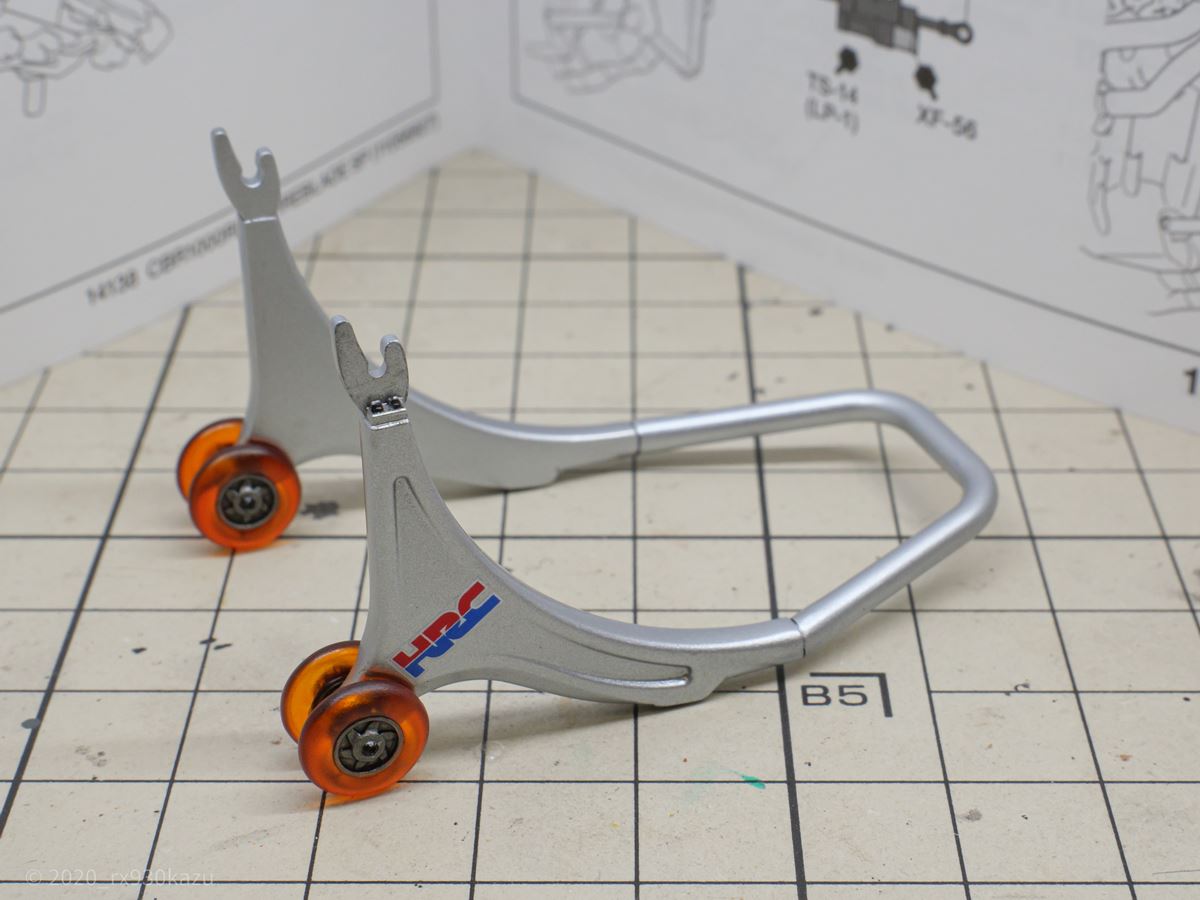

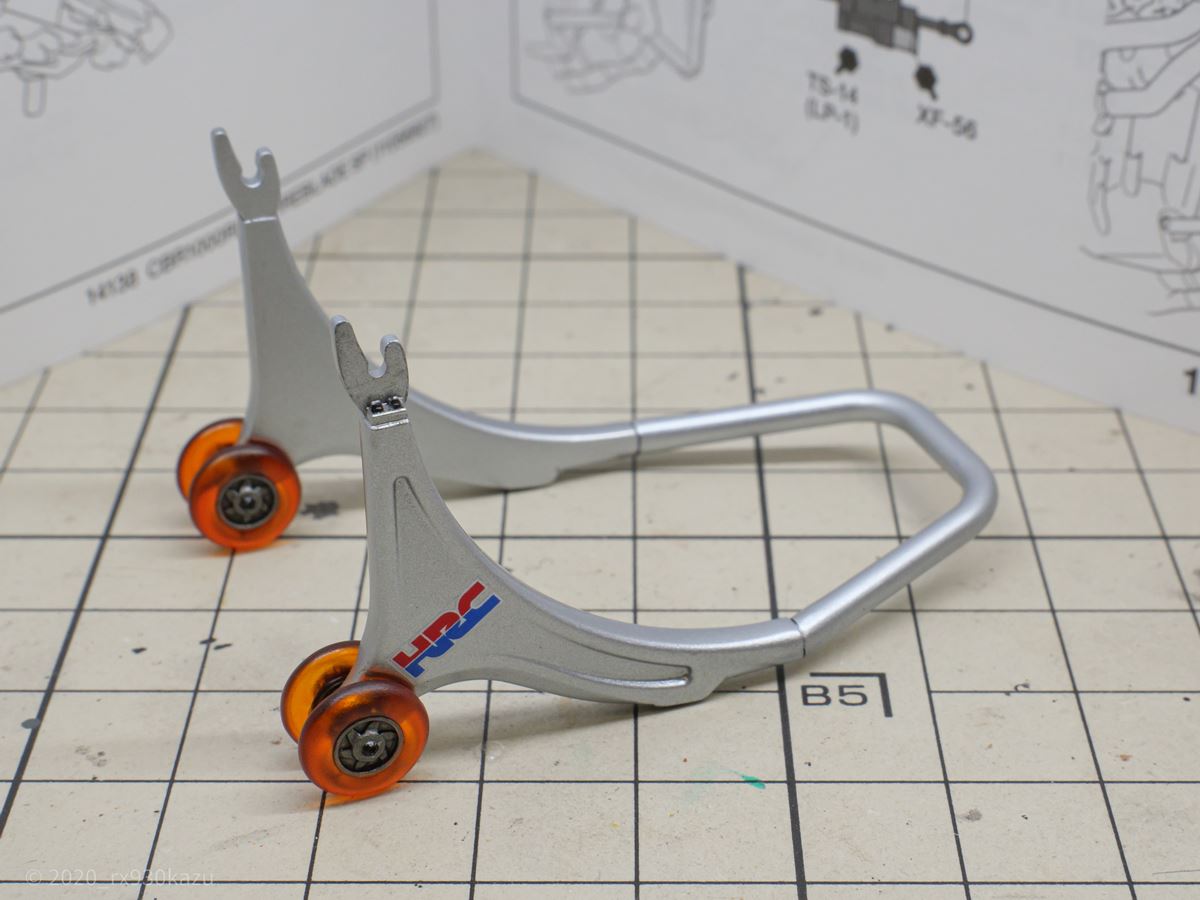

スタンドの製作

今回はHRCのレーシングスタンドが付属しています。

パーツ割りが良いので頑丈に仕上がります。さすがはHRC!(関係ない)

パーティングラインは超硬スクレーパーを使って丁寧に処理してあります。

肉抜き穴埋め

スタンド裏にがっつり肉抜き穴があるのでエポキシパテで埋めることにしました。

使いやすいWAVEの軽量エポキシパテを大きめに盛り付けて…

乾燥したらナイフとヤスリで整形します。

今回整形にやすりの親父を使いましたが、パテを削っても目詰まりしにくくサクサクキレイに削れて最高でした。

整形に使うヤスリは#200前後の荒い物から一気にやるのがコツです。

塗装と仕上げ

- スタンド下地:ガイア サーフェイサーエヴォ ブラック

- スタンド色:タミヤ マイカシルバー

- スタンドトップコート:ガイア Exクリアー

- タイヤ:ガイア クリアーオレンジ

- ホイール:タミヤ エナメル メタリックグレイ 筆塗り

- 部分塗装:タミヤ エナメル セミグロスブラック 筆塗り

スタンドはマイカシルバーで塗装後にデカールを貼ってからExクリアーでコートしています。

HRCのデカールは実車でもステッカーなので、トップコートはさっと吹き段差の研ぎ出しは行っていません。

ウェザリングマスターDからオイルを使って車輪の接地部を汚しておきました。

レーシングスタンドのクリアーホイールは地面をちょっと転がすだけでかなり汚れます。

なので僕はスタンドのホイールはいつも汚す派です。

そしてスタンドの完成

肉抜き穴を埋めたので見た目が良くなりました。が、実車のレーシングスタンドは裏側も表側と同じような潰し加工が入っているので本物との見た目は異なっています。

パテに潰し加工は僕の技術では再現できませんw

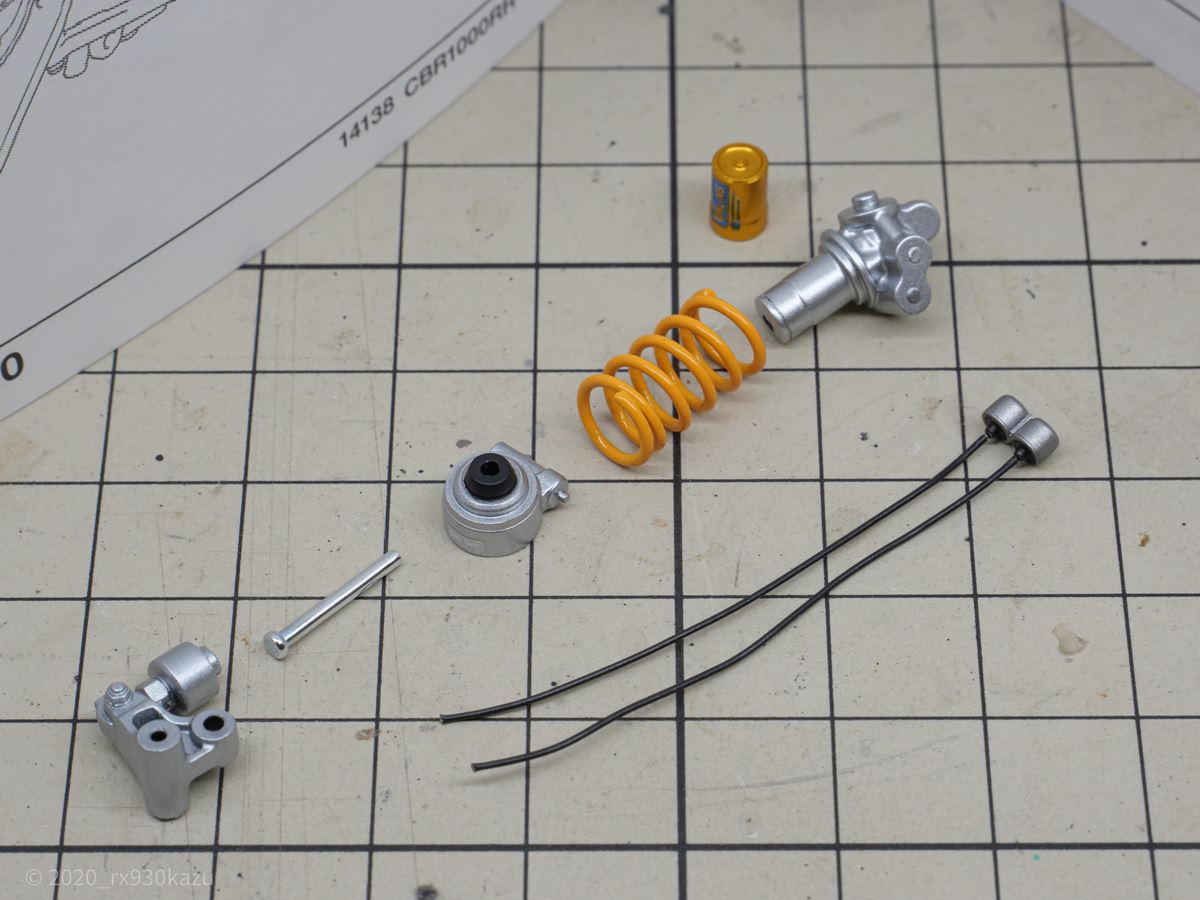

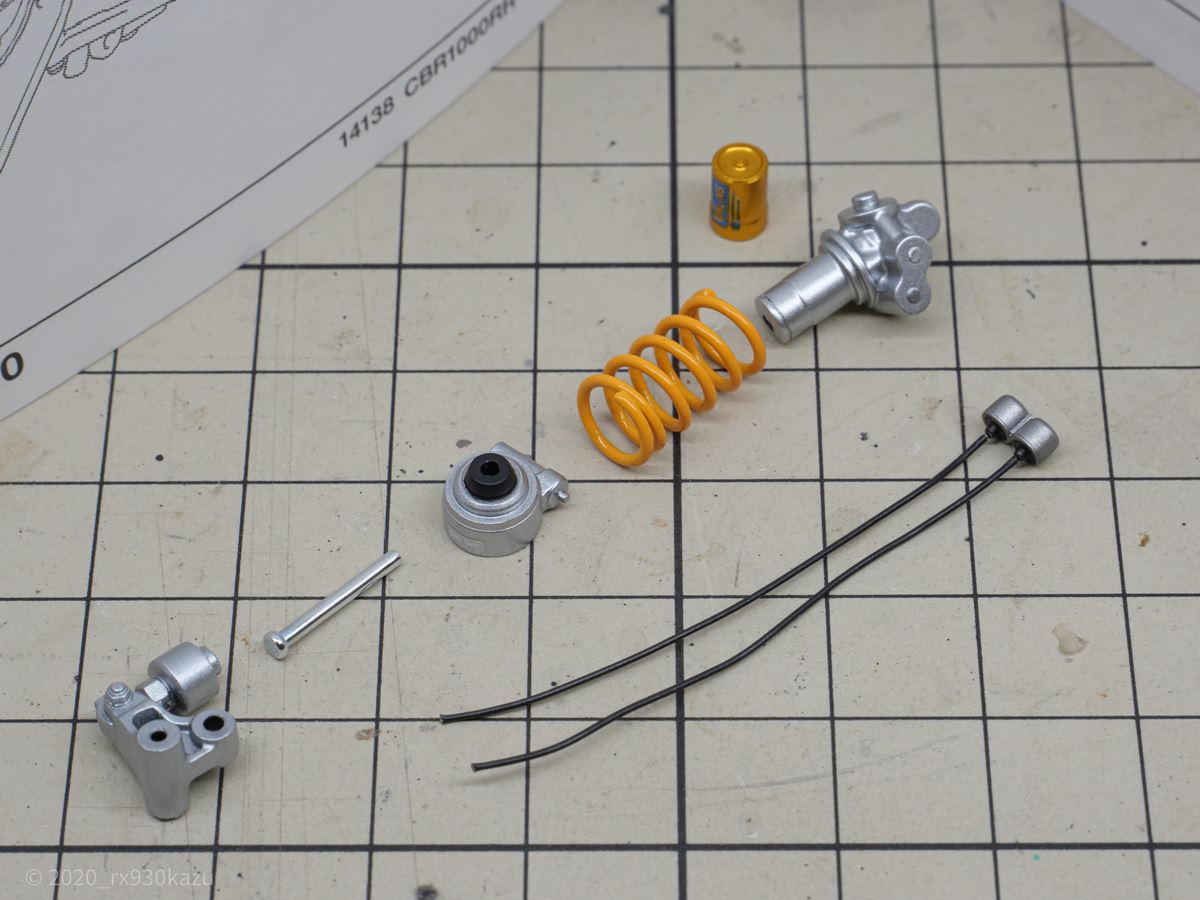

リヤダンパーの組み立て

SP版にのみ採用されているオーリンズのリヤダンパーです。気合を入れて作りましょう。

パーツの塗装

- 下地:すべてガイア サーフェイサーエヴォ ブラック

- C40:タミヤ マイカシルバー

- C41+42:ガイア ライトステンレスシルバー

- C45:ガイア ライトステンレスシルバー

- C49:ガイア ダークステンレスシルバー

ダンパーはC41と42は流し込み接着剤を使って合わせ目処理。

C49は電子制御ダンパーの配線が出ている部分なのでタミヤのパイピングケーブルを取り付けられるように0.3mmの真鍮線を打っておきました。真鍮線を打つことで塗装時の持ち手にもできます。

C43は単色の塗装指示ですが、ダンパーケース側の突起はバンプラバーなので黒サフで塗っています。

組み立てと仕上げ

キット付属のダンパーのシャフトは元々良い光沢感ですが、セラミックコンパウンドで磨いてさらにピカピカポリッシュに仕上げておきました。

まぁ組んだら全く見えないんですけど

見えないところこそ頑張ってドヤるべし(笑)

スプリングとリザーバータンクはディティールアップパーツを使用します。

バネはキット付属品も金属製ですが塗装されていないので塗る必要があります。

オプションパーツのバネは塗装済みでらくちんな上、リザーバータンクも質感の良い金属製なので導入しない手はありません。

電子制御ダンパーの配線はタミヤのパイピングケーブル0.5mmを使用しています。長さは適当です。

このオーリンズの電子制御ダンパーは直近のキットでもパニガーレやYZF-R1Mで採用されていますが、そのどれもが配線をちゃんと付けられるような形状になっているのが特徴です。

タミヤのパーツは良く観察するとディティールアップができそうなヒントがちりばめられていて感心しますね。

これにてダンパーのパーツがそろいました。

組み上げました。いや~リアルですね。

スプリングの隙間からチラッとのぞくシャフトとバンプラバーが良いアクセントじゃないですか?

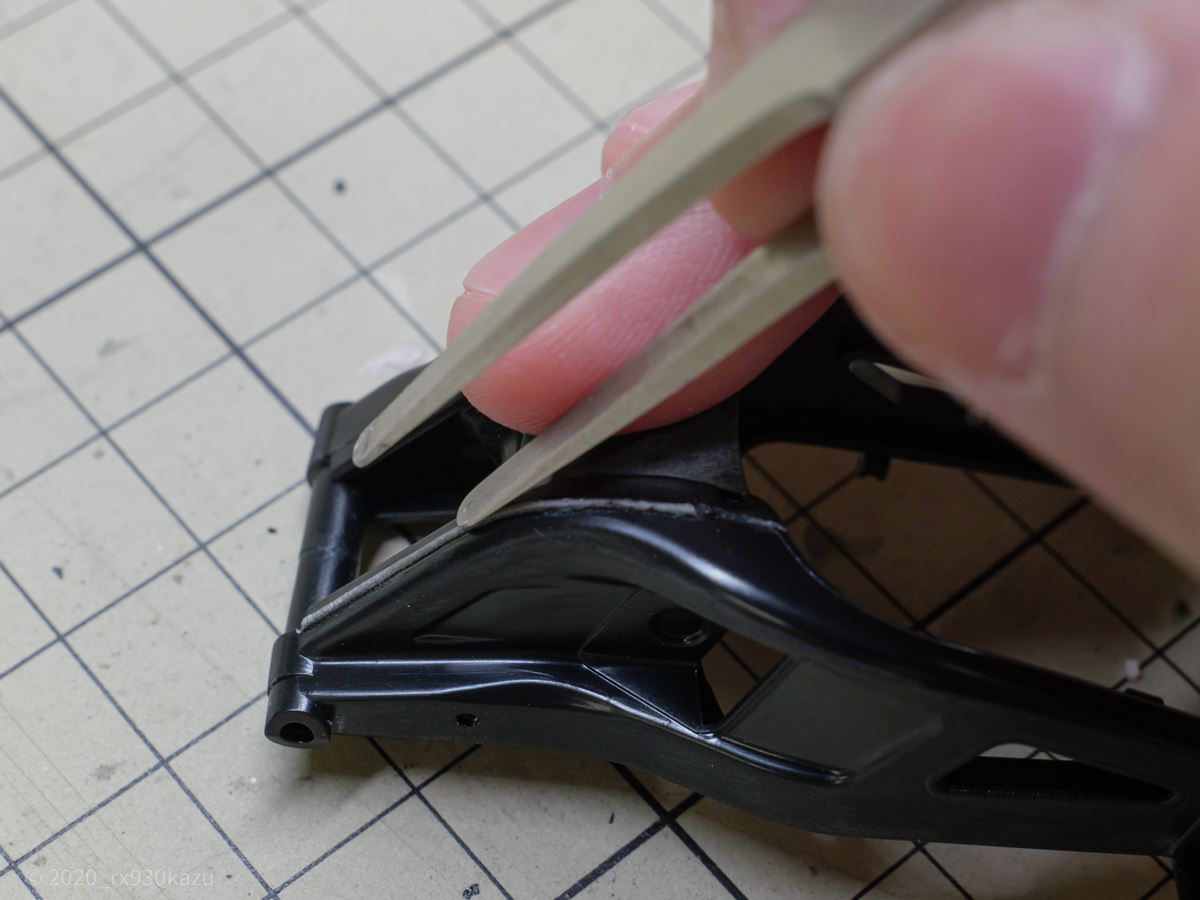

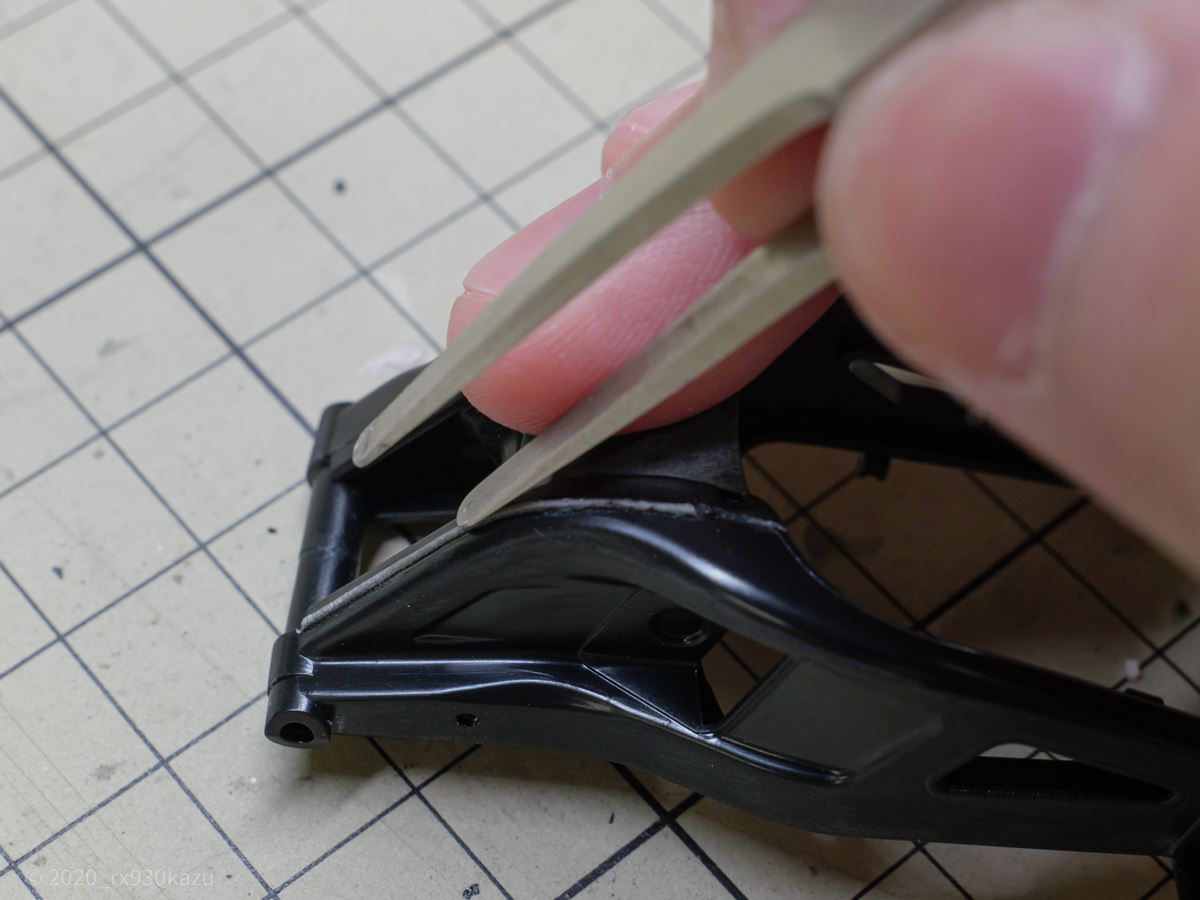

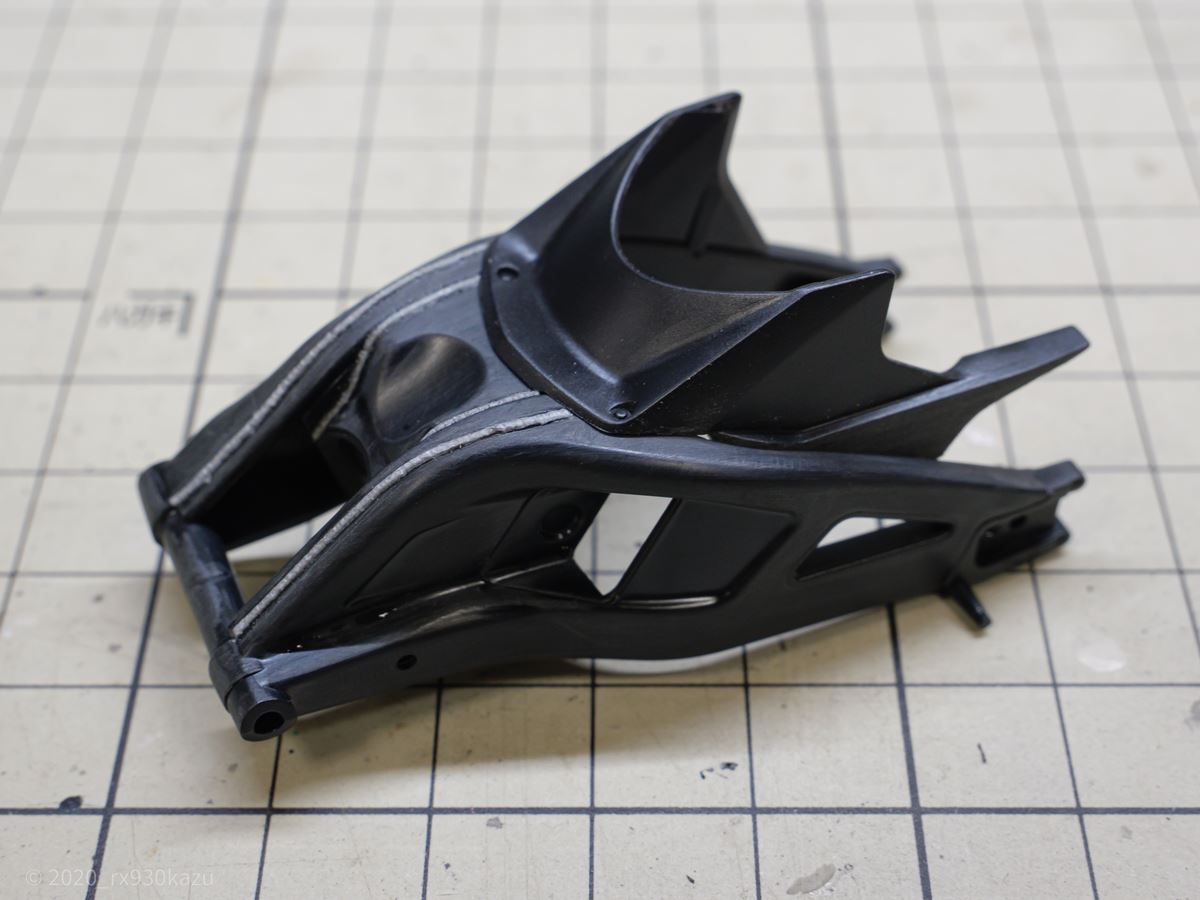

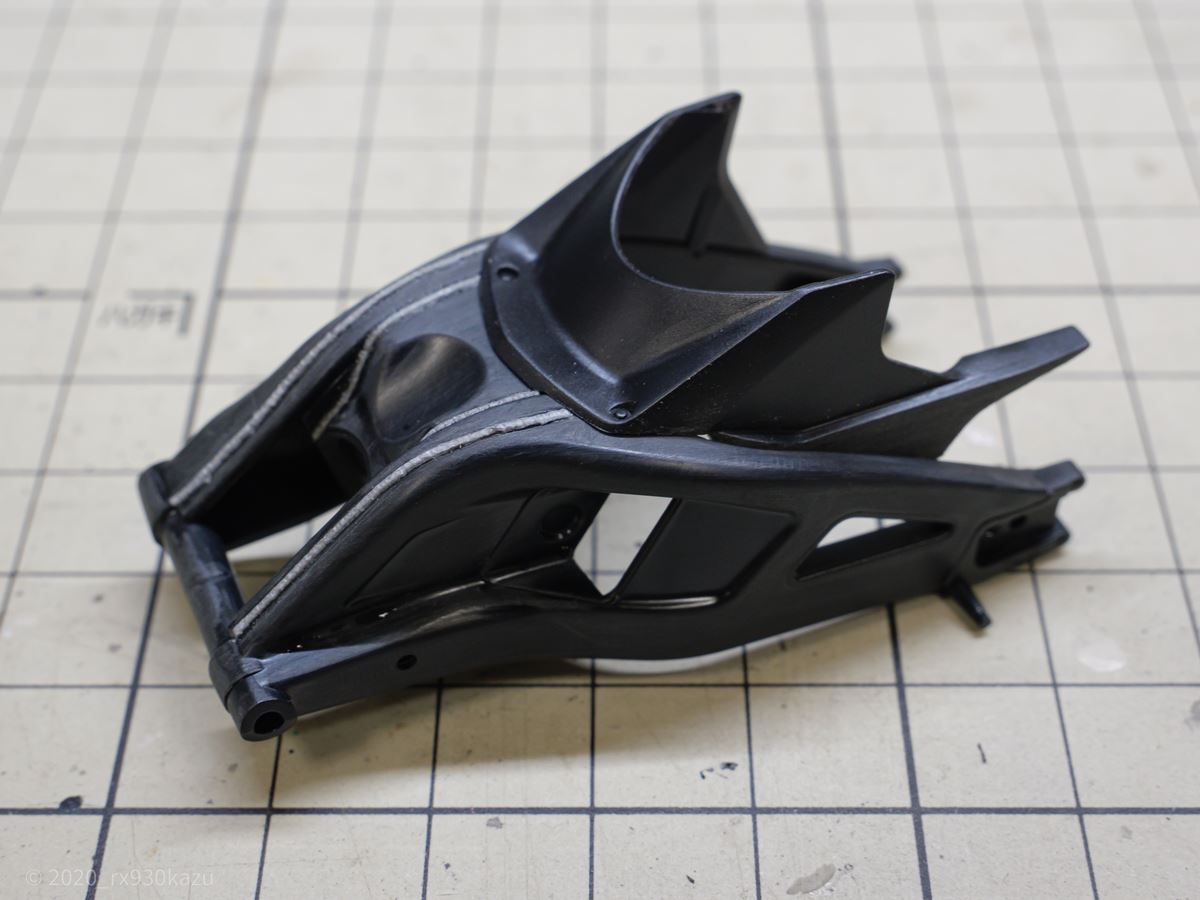

スイングアームの製作

少ない部品点数ですがいい造形です。

パーツの肉が厚いのかちょっとヒケがあったので神ヤスを使ってヒケ取りをしておきます。

ブレーキホース受けの貫通処理

組み立てやすくするためキットのブレーキホースはスイングアームで2分割するようになっていますが、ホースは一本繋がっているものなのでホース受けに貫通穴を開けました。

僕はタミヤのパイピングケーブル0.65mmを通すため0.8mmの穴を開けました。

一見開けるだけで簡単そうですが、スイングアームの形状のせいでピンバイスがパーツと干渉してしまい回しにくいです。

ちょと斜めに開けてからドリルでぐりぐりして無理矢理まっすぐ修正する荒業な方法で対処しています。

スイングアームの溶接ビード再現

キットでは抜きの都合で再現されていませんが、実車のスイングアームにはしっかりとした溶接の肉が盛られています。

タミヤのすごいところはそういう抜きの都合で再現できないモールドにパーティングラインを持ってきているところ。

なぜもっと目立たないところにパーティングラインが入れられそうなのにこんなところで金型を分割しているんだろう?

と思った場合は実車の画像を見てください。

そこに溶接ビードがあったり部品の分割線が実際にあったりします。

このタミヤのコダワリ本当にすごいですね…不要なパーティングラインなどないのです!

ということでそんなタミヤのコダワリにリスペクトして溶接ビードを再現することに。

まずは0.6mm程度の伸ばしランナーを作り、C38、39のパーティングラインに沿って速乾流し込み接着剤で貼っていきます。

パーティングラインすべてに伸ばしランナーを接着すると、スイングアームの上に付くハガー(C44)と干渉して浮いてしまうのでハガーと接触するギリギリの部分で伸ばしランナーは止めておきます。

接着剤が乾燥したら伸ばしランナーの上に通常の流し込み接着剤を塗ります。

伸ばしランナーを接着している流し込み接着剤が乾燥する前にこの作業をやると、伸ばしランナーの接着が剥がれることがあるので良く乾かしてから作業してください。

接着剤が少し乾燥し始め伸ばしランナーが柔らかくなってきたらピンセットや調色スティックを使って伸ばしランナーをつぶします。

この時細かくちょんちょんと押していくことで溶接ビードの肉感を再現していきます。

ここではgootの丸口ピンセットを使っています。

先が平たく丸いのでデカールやマスキングテープがつかみやすく、スパチュラ的な使い方までできる万能ピンセットです。

しかも安い!

ということで出来上がり。

両側のスイングアームC39、C50とC46との継ぎ目にも溶接ビードがあるので付けておきました。

伸ばしランナーを溶かす際にはみ出した接着剤や汚れは潰した後にヤスリ掛けして取り除いておきましょう。

ハガーを載せてみました。溶接ビードの干渉もないようです。

実車ではハガーの方が溶接ビードを逃げるためにえぐれていると思うのですが、今回はハガーの方は加工していません。

ちなみに溶接ビードはスイングアーム裏面なども入っていますが、今回は見える上面のみ加工しています。

溶接ビード加工は仕上がりが分かりにくいので、加工後は必ずサフチェックをしておきます。

ビード再現の際、工具は何度も押し付けず一発で決める方がキレイに仕上がりますが、僕はついつい何度も押してしまうダメなやつなので一部細かすぎる肉感に仕上がってしまいました(笑)

直すの大変なのでこのままいきます

スイングアームの塗装

フレームは梨地塗装でしたが、スイングアームは少々光沢のある質感です。

指示通りセミグロスブラックで塗ってみましたが少々ツヤがありすぎる印象。

やっぱり僕の作風(ツヤ控えめ)にセミグロスブラックは難しいな…。

- 本体色:ガイア セミグロスブラック

- トップコート:ガイア セミグロスクリアープレミアム

ということで一旦デカールを貼ってからガイアのセミグロスクリアープレミアムでコート。

うんうん、やっぱりこのツヤ感です。

ガイアのセミグロスクリアープレミアムはフッ素配合によりスケモにもぴったりなしっとりと落ち着いたツヤが再現できるのでスケールモデラー必携です。

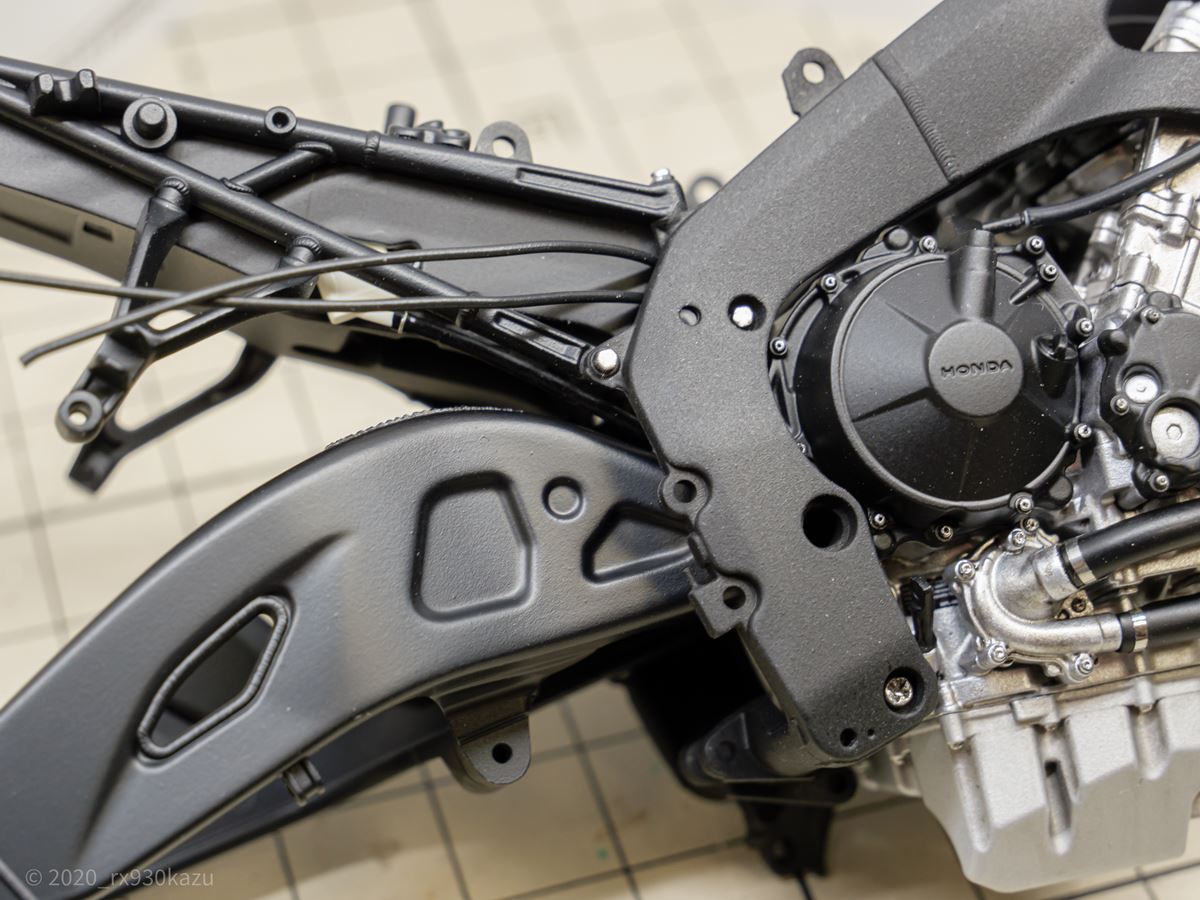

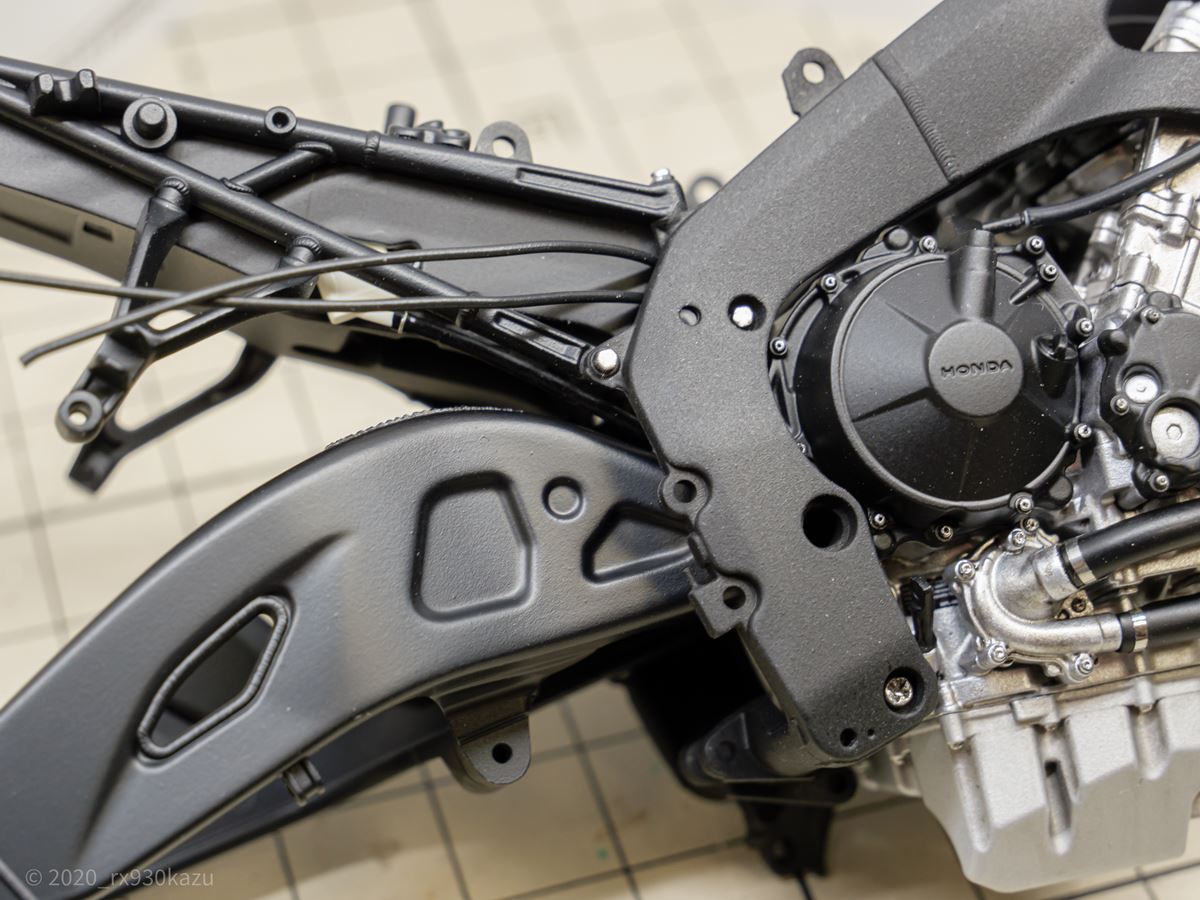

仮組して確認

塗装したスイングアームをフレームに取り付けてみました。

フレームとスイングアームの質感の違いはどうしょうか?

なかなかリアルじゃないですか?

反対側もチェック。

スイングアームに貼ってあるデカールは余白をギリギリでカットしています。

余白が大きいと途端に模型感が出てしまいますが、フチギリギリでカットすればシールの余白に見える不思議。

デカールを貼ってそのままだとデカール表面の光沢感のせいでラベルが読みにくく質感やスケール感を損なってしまうので、僕は注意書き系デカールを貼ったあとは必ず半光沢かつや消しでトップコートしています。

ラベルが読みやすくなるほかデカール保護にもなりますよ。

次回は引き続きスイングアームの組み立て

次回でリヤブレーキ、ホイールを製作しスイングアームがようやく完成。なげーよ!

製作レビュー記事一覧はこちら