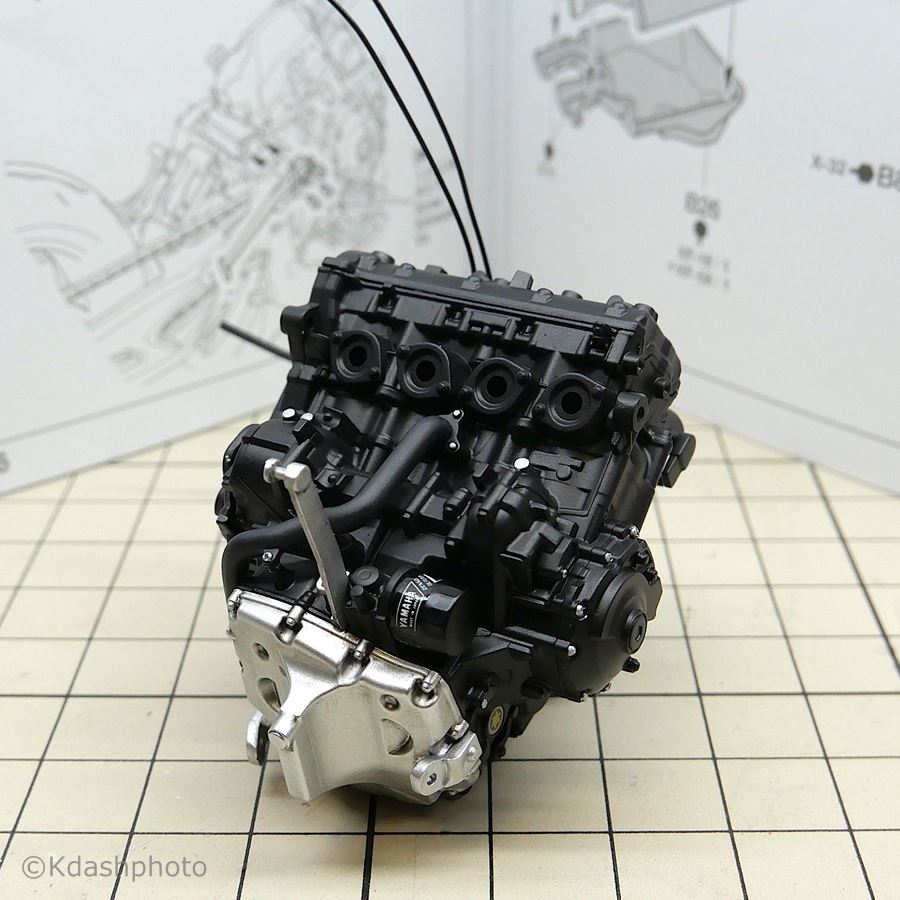

前回の記事でチェーンの加工とエンジンの製作が完了しました。

今回は取説の4番、5番を中心に進めていきます。

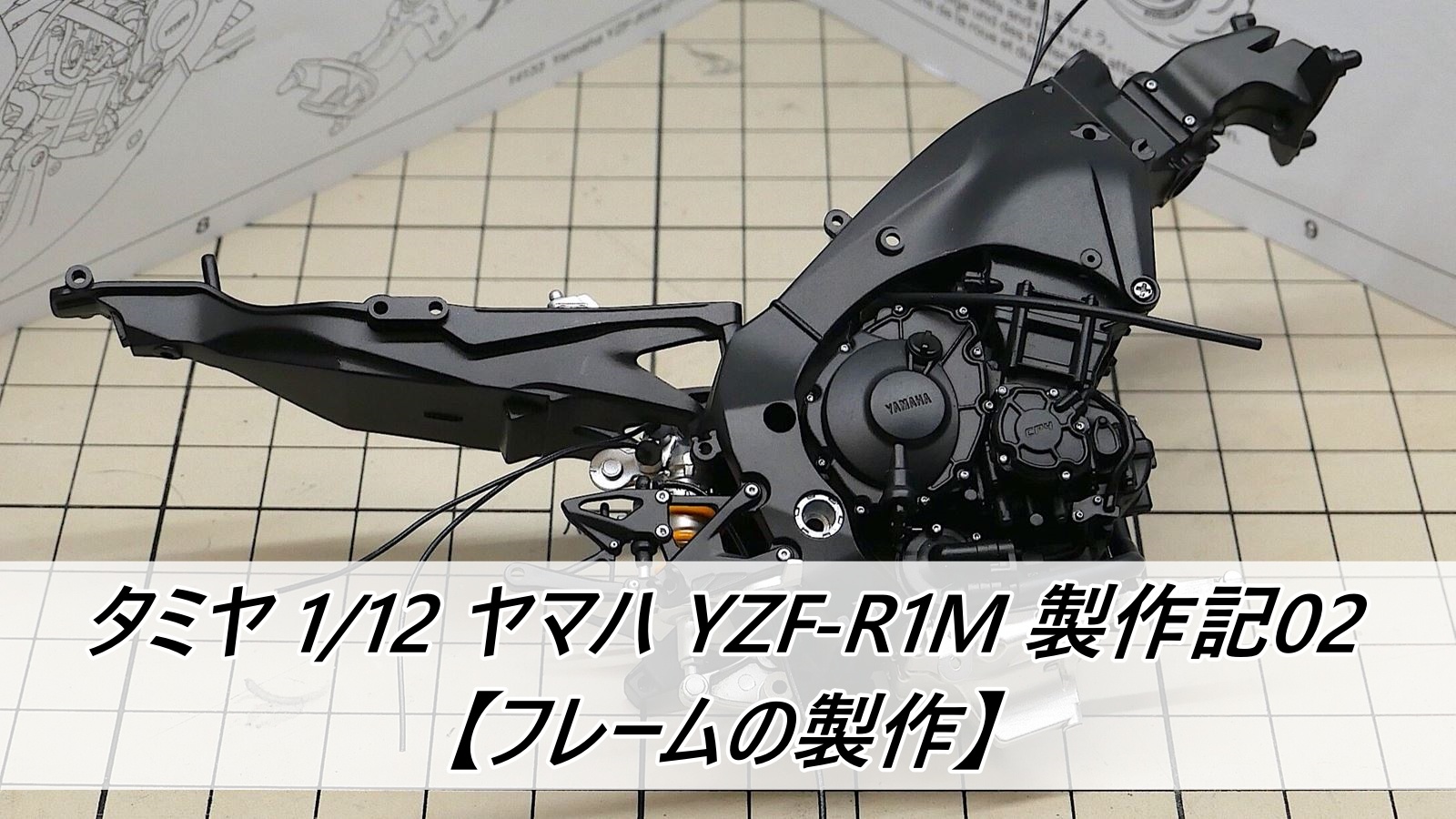

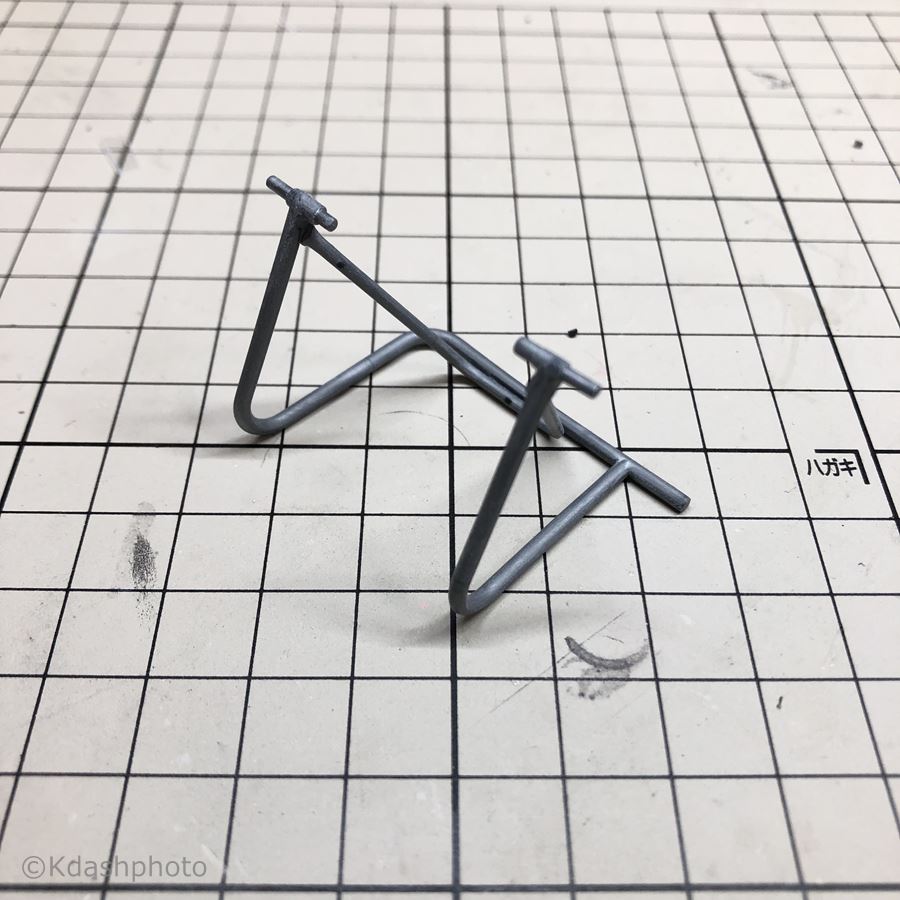

レーシングスタンドの製作

取説通り製作と言っておきながら、先にフレーム製作前に取説11番のレーシングスタンドを作っておきます(笑)

なぜ先にスタンドを組んでいるのかというと、プラセメントの乾燥時間を確保したいからです。

レーシングスタンドは完成バイクの重量の大部分を受け止めるパーツのため、瞬着などで作ってしまうと負担で接着面がから折れてしまったりします。そのため組み立てにはプラセメントがおすすめ…というか一択です。

プラセメントの完全乾燥は速乾タイプでも1日は欲しいので、フレームを組む前に接着しておくと待ち時間が節約できます!

スタンドは結構面白いパーツ分割をしていますが、パーツの抜きの都合により本来丸パイプであるはずの部分が四角く整形されていますのでヤスリを使って丸くしておきました。

- 下地:ガイア サーフェイサー エヴォ ブラック

- 塗装色:ガイア Exシルバー

塗装色は普通のシルバーにしました。

今回の製作ではこのExシルバーをよく使うので、塗装を参考にしたい方はゲットしておいてください。たっぷり使えてお得です。

フレームの製作

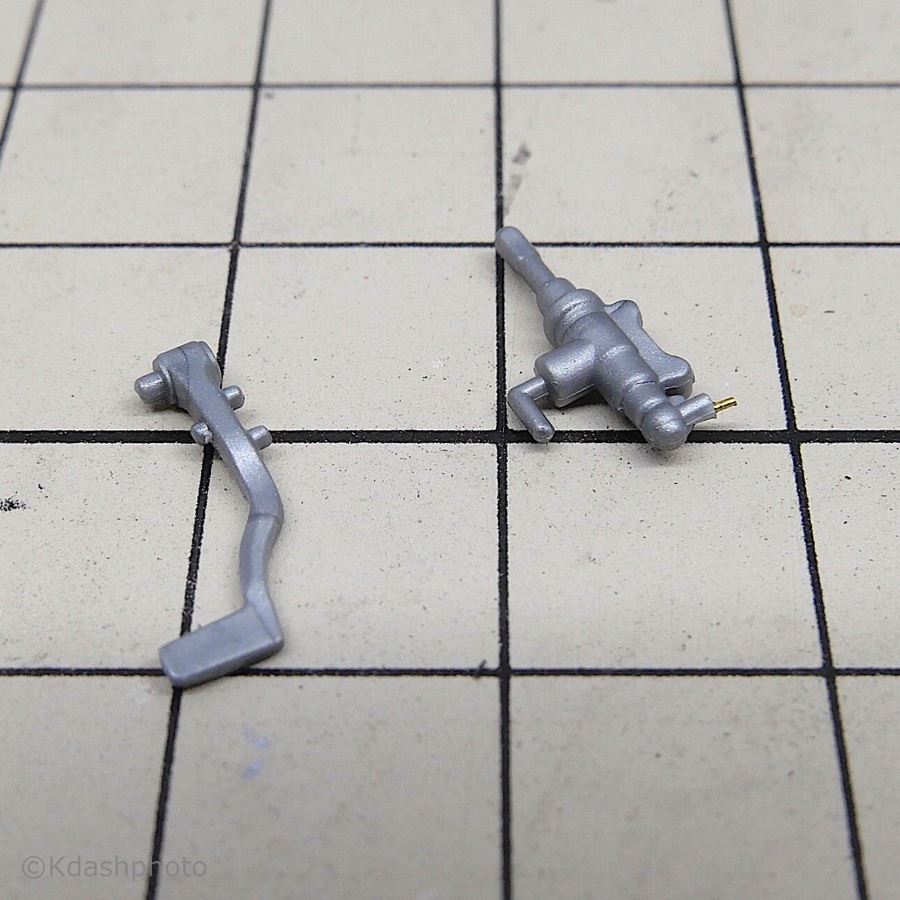

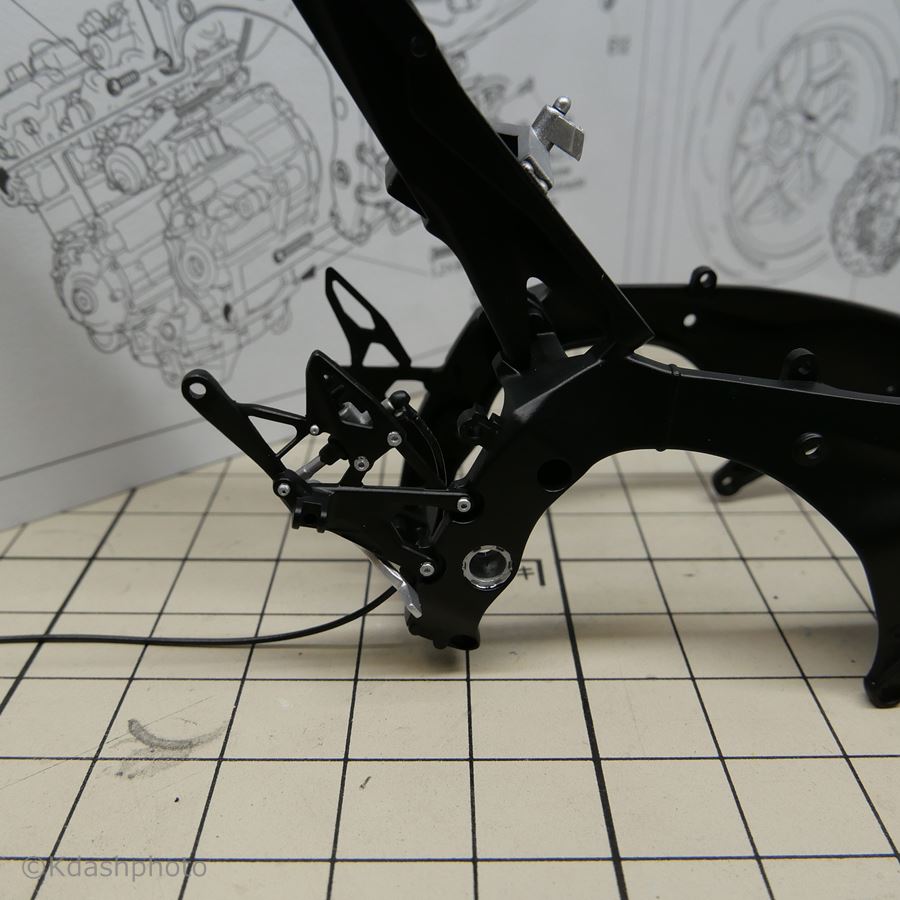

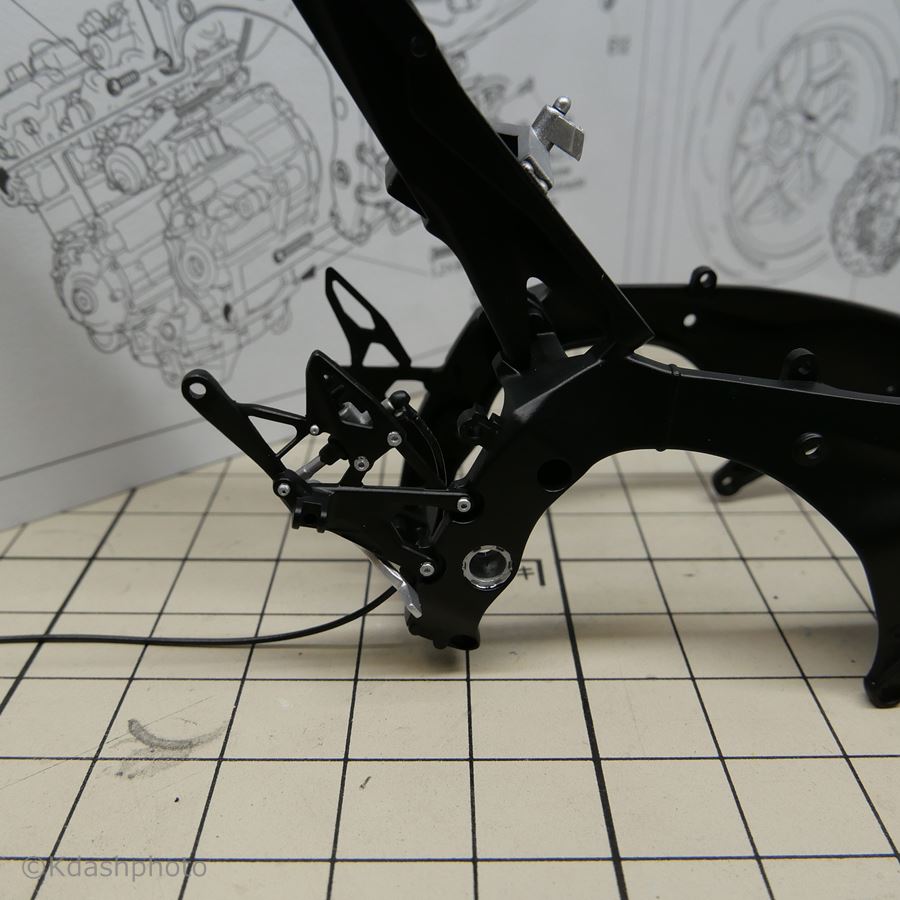

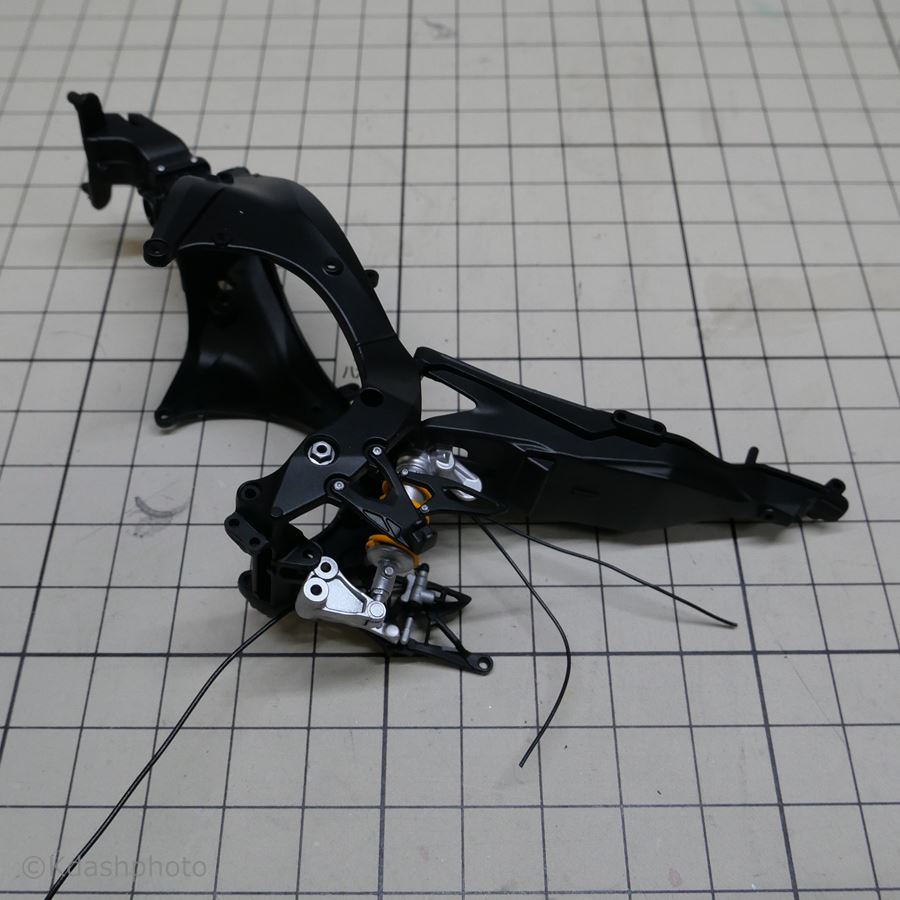

リアのマスターシリンダーとペダルの製作

フレームに組み込むマスターシリンダーとペダルを作ります。

リアのマスターからリアブレーキに繋がる配管はキットのビニールパイプだと太いので、タミヤのパイピングケーブル0.65mmに交換することにします。

上の写真のようにパイプを接続するための突起をカットし、真鍮線0.3mmを差しておきます。

マスターからリザーブタンクに接続される配管は太いので、キットのパイプをそのまま使用することにしました。

一緒にブレーキペダルも撮影してありますが、これは特に弄るところはないのでパーティングラインを処理して完了です。

下地はすべて ガイア サーフェイサー エヴォ ホワイト

- マスターシリンダー:タミヤ フラットアルミ → 部分塗装 タミヤエナメル フラットブラック(筆塗)

- ペダル:ガイア Exシルバー

マスターはヤフオクで実車画像を探し、そちらを元に色味とツヤを変更しました。

かず

かず実車資料を探すにのにヤフオクは大変便利です!

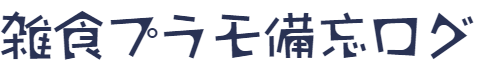

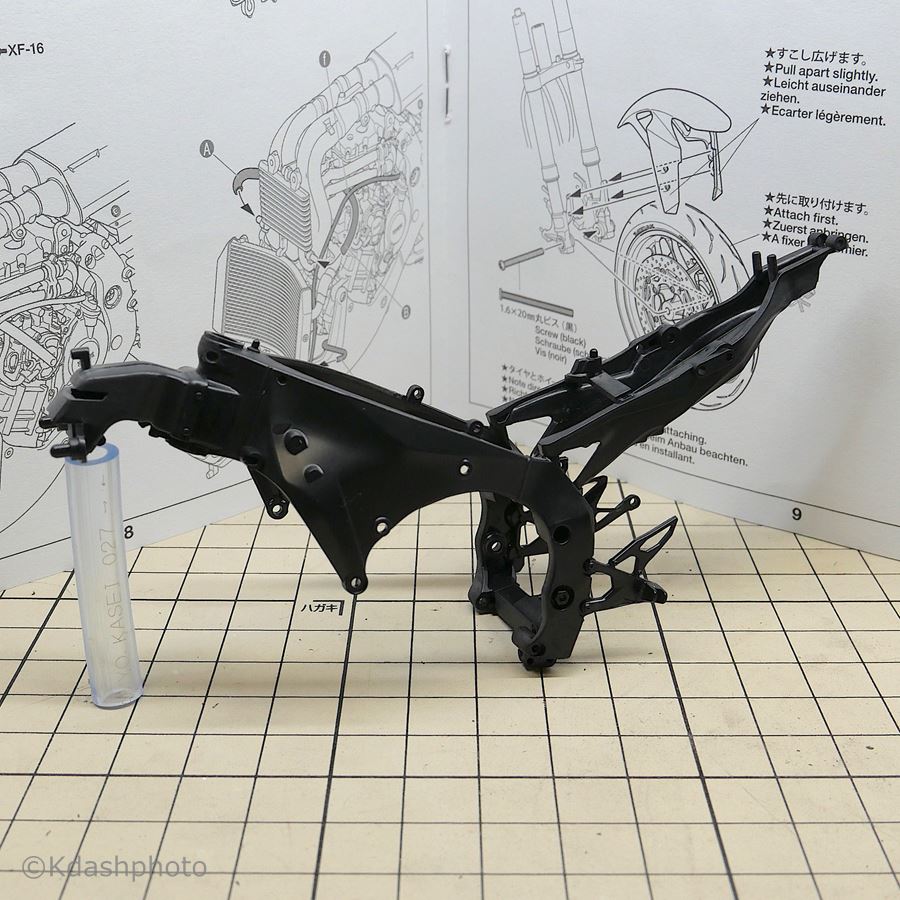

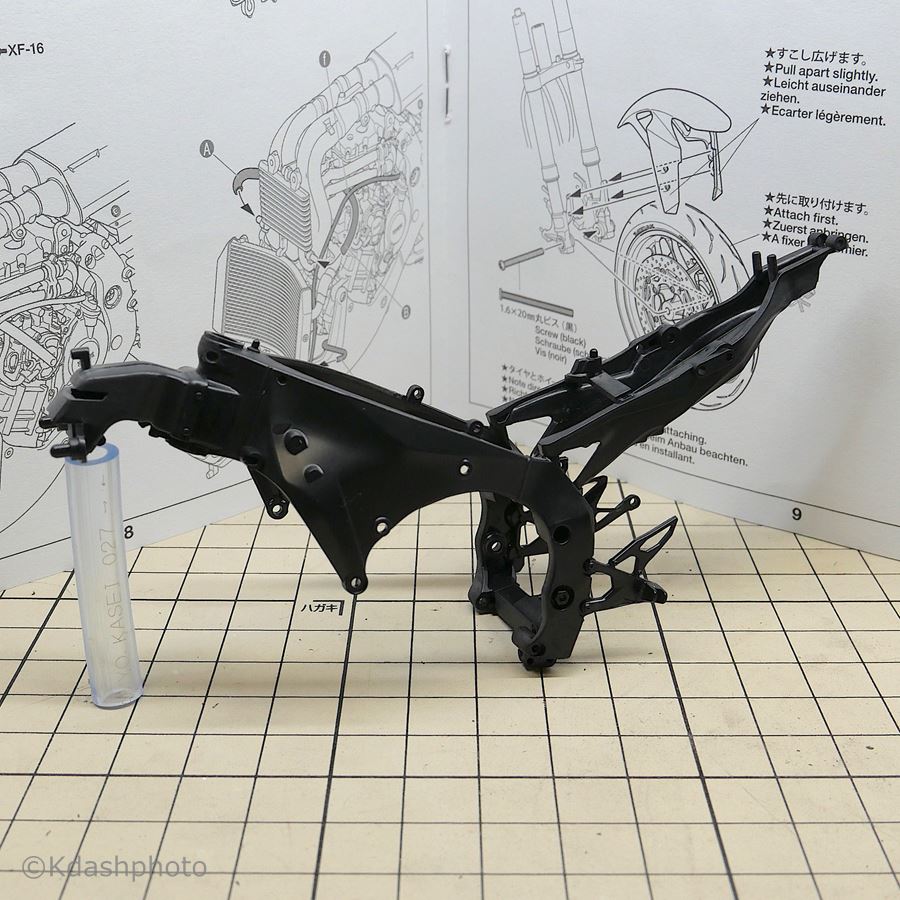

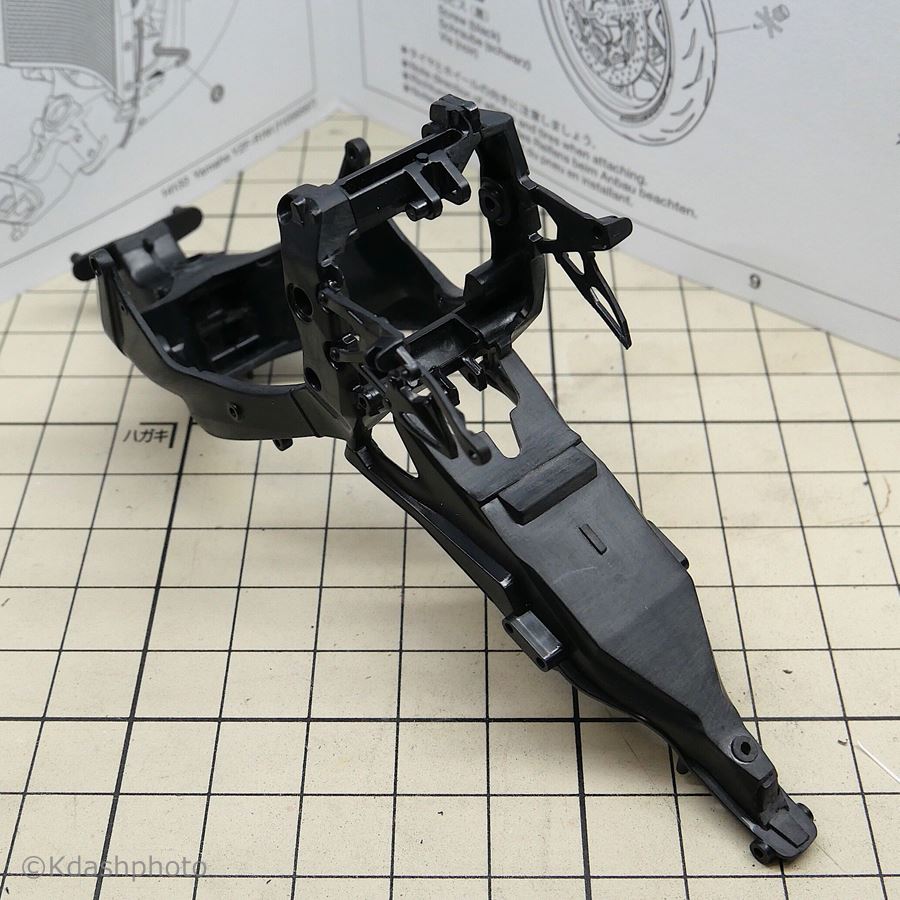

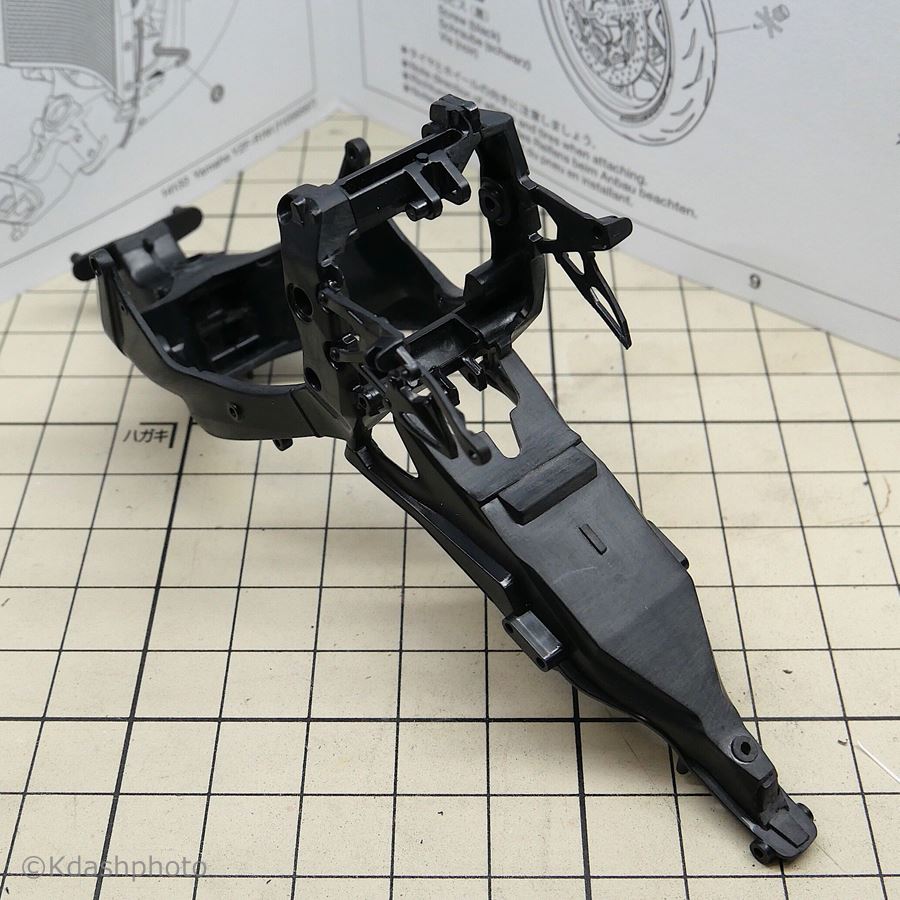

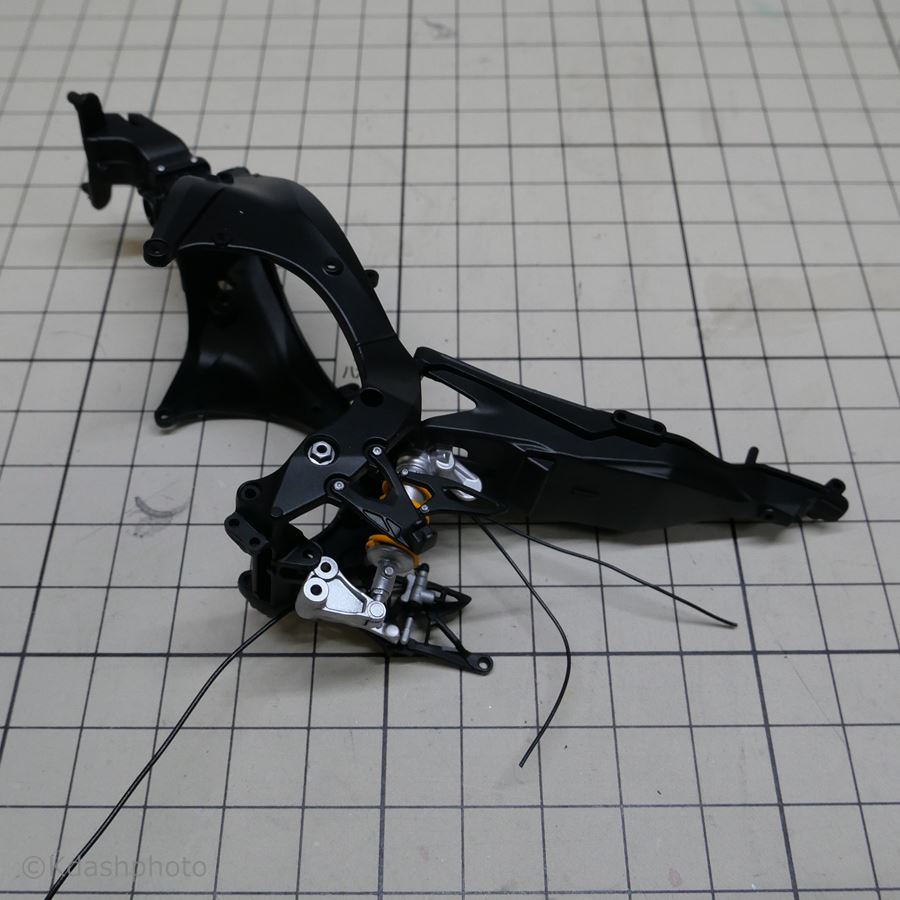

フレームの仮組

取説に従いフレームを接着して仮組します。

パーツを流し込み接着剤で貼り合わせます。

今回はテールカウルまで一体となっていて少し珍しいですね。

テールの部分は合わせ目が出ますので処理しましたが、取説7番で作るリアフェンダーにほとんど隠れてしまうのであまり頑張らなくても大丈夫です。

気になる方はD8パーツを当ててみて、見える合わせ目だけ丁寧に処理すれば楽チンだと思います。

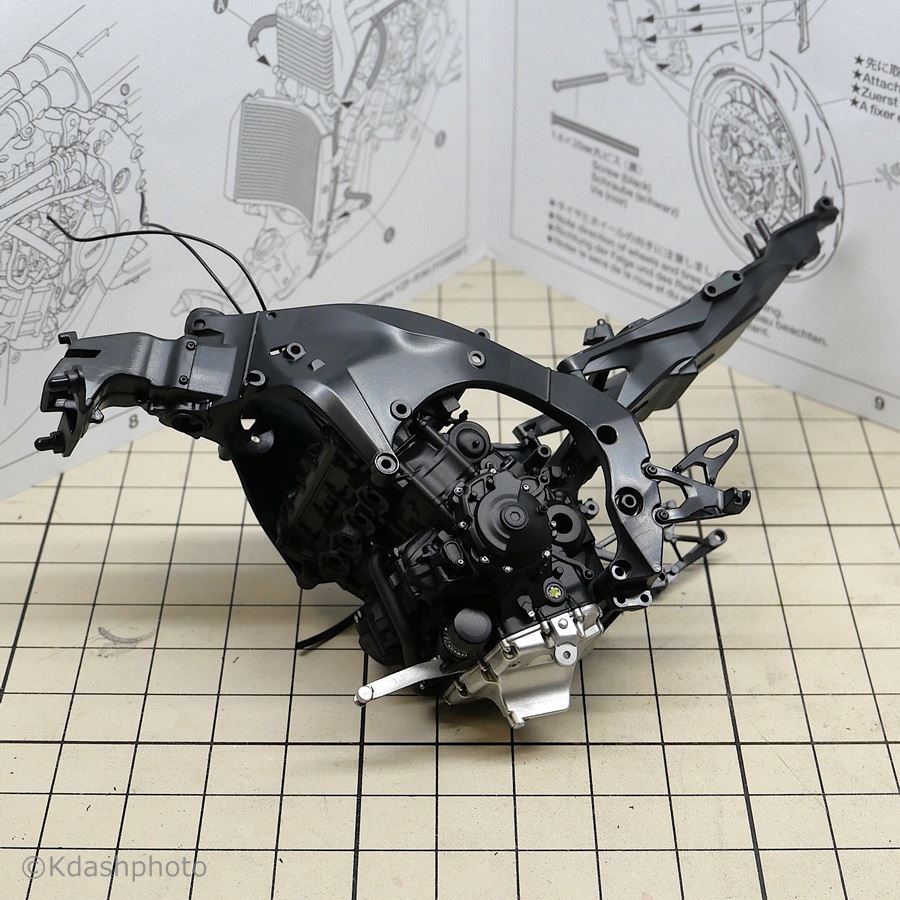

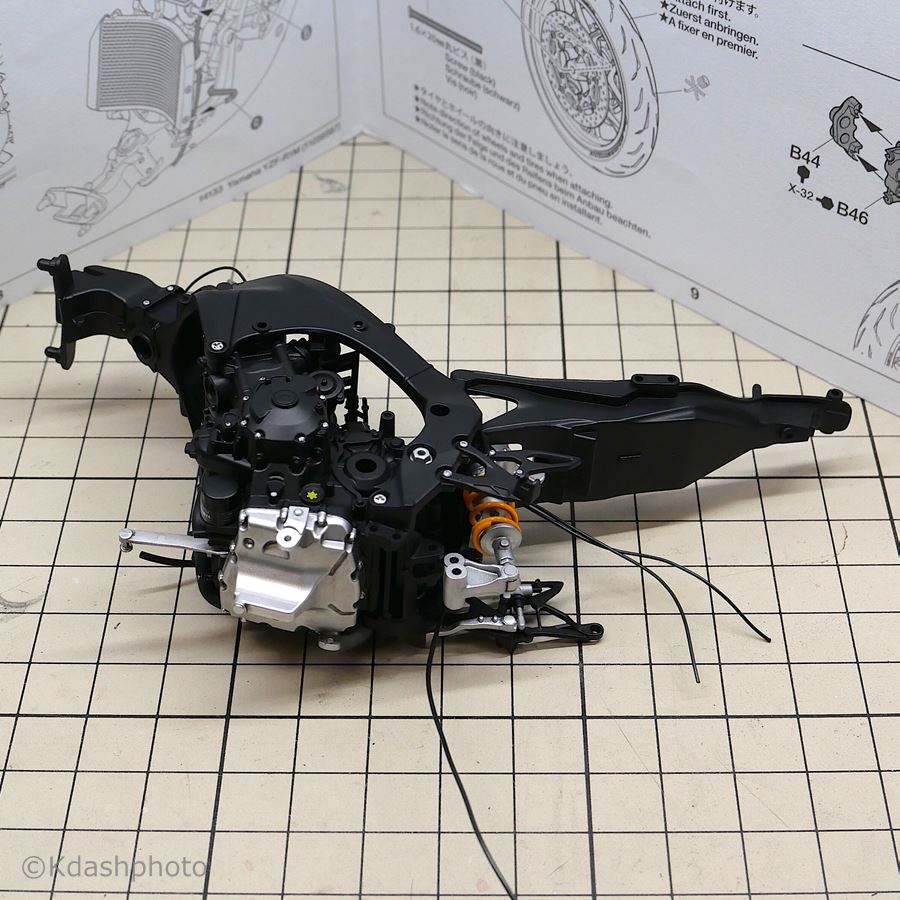

接着が完了したら塗装前に一度エンジンを取り付けてみて、はめにくいとことろや塗装を擦ってしまう箇所がないか確認しておきます。

塗装前に取り付け練習をしておけば本番で塗装面を傷つけるリスクが低減できます。

本来エンジンを塗装する前にこういう確認はやっておくものですが、今回はタミヤの最新キットを信じて作りながらその場で確認しています。

フレームの塗装

パーツを仕上げたら塗装します。

- フレーム黒:ガイア サーフェイサー エヴォ ブラック

- テールフレームのシルバー部:黒サフ下地 → ガイア Exシルバー

- ボルトヘッドなどのX-11指定部 : タミヤ エナメル クロームシルバー筆塗り

やっぱり黒サフはいいですね。実車バイクのフレームなどに多用される7分ツヤの黒塗装にかなり近い色で使いやすいです。

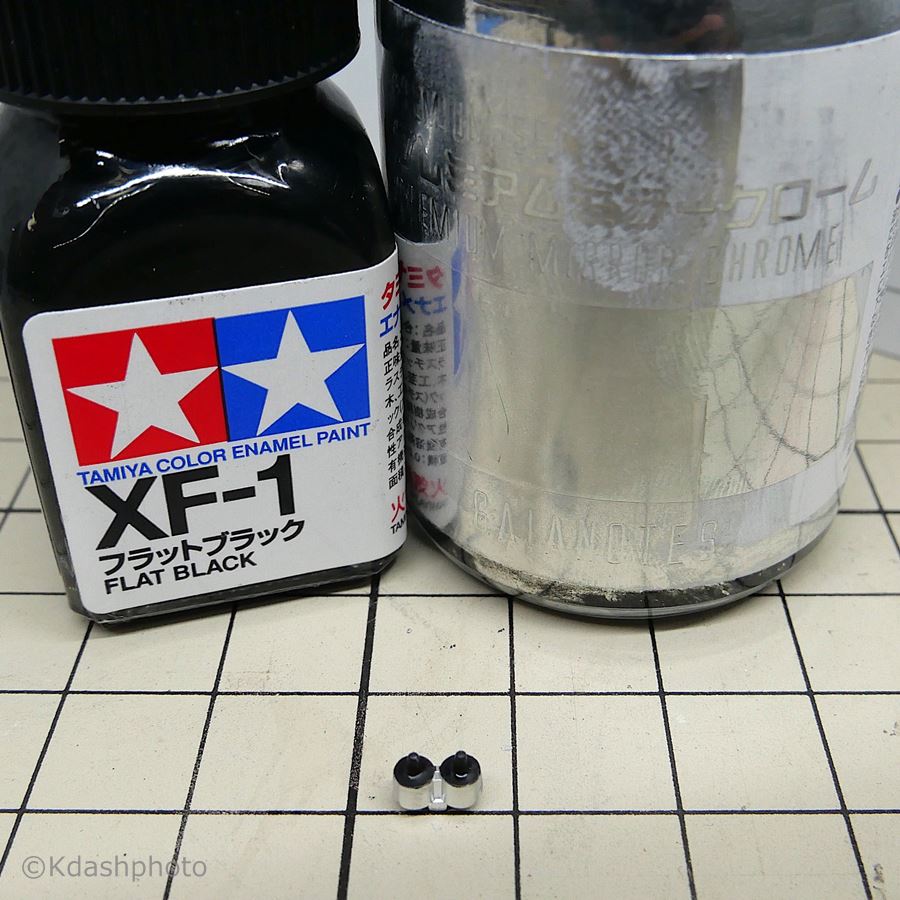

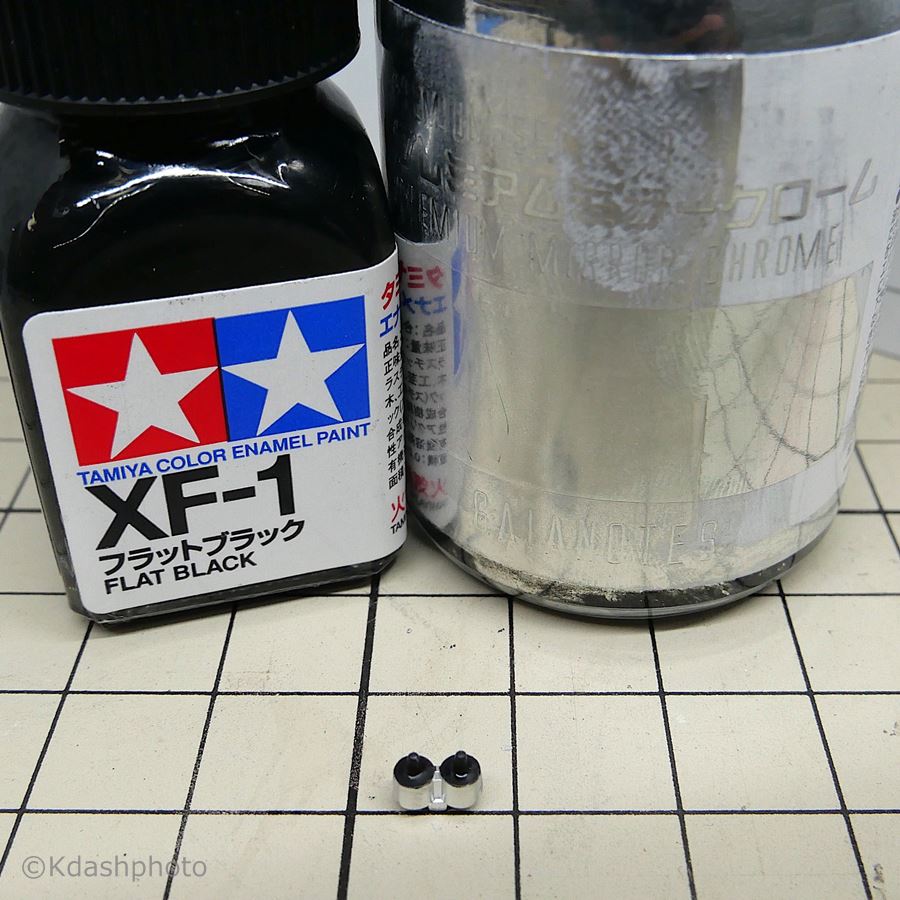

組立ビスの塗装

組み立てに使用するビスをそのまま使うと、ビス頭の金属光沢が強すぎるせいで悪目立ちしてしまいますので塗装しておきます。

ビス頭を塗装するだけで他のプラパーツとすんなり馴染みスケール感を損ないにくくなりますので、ひと手間はかかりますがおすすめの作業です。

写真のようにダンボールにビスを突き刺して塗ると簡単です。

塗装の前にマルチプライマーは忘れずに吹いておきましょう。

これを塗っておけばドライバーで引っ掻いてもはがれにくいです。

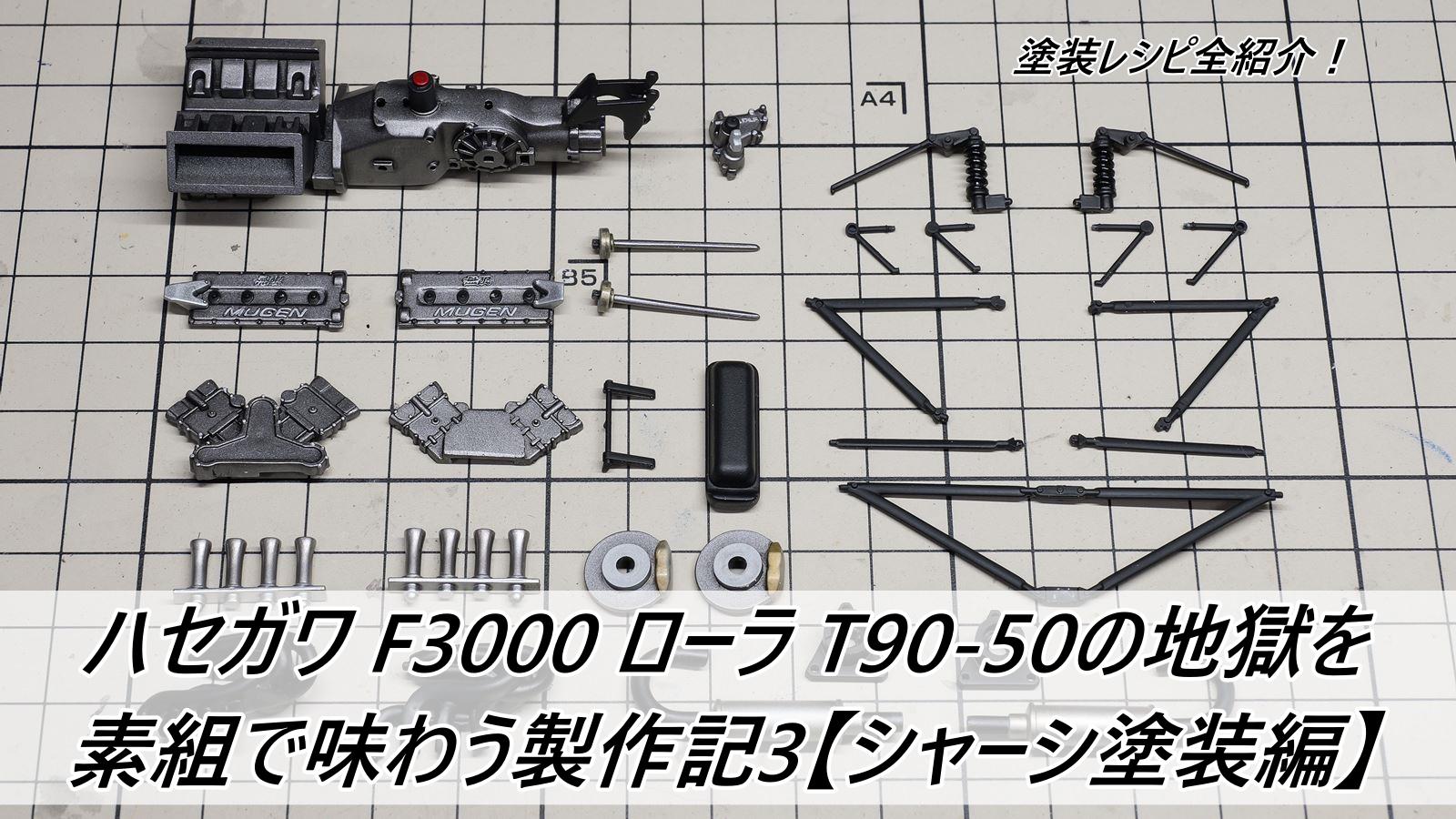

リアダンパーの製作

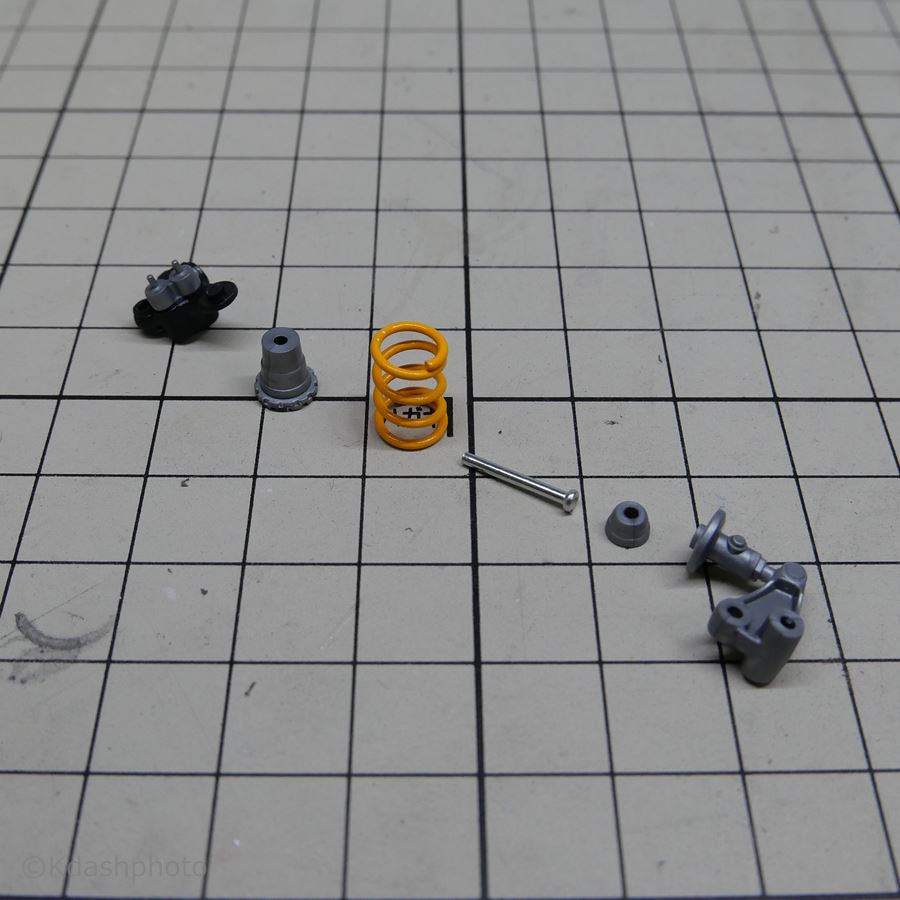

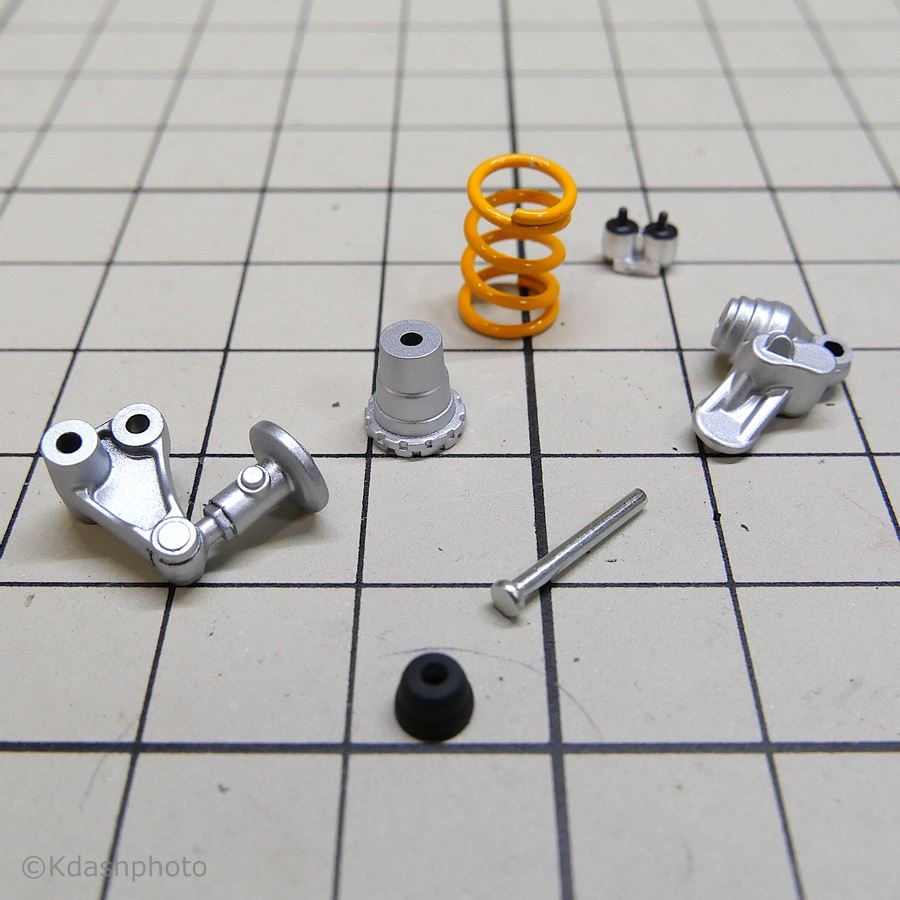

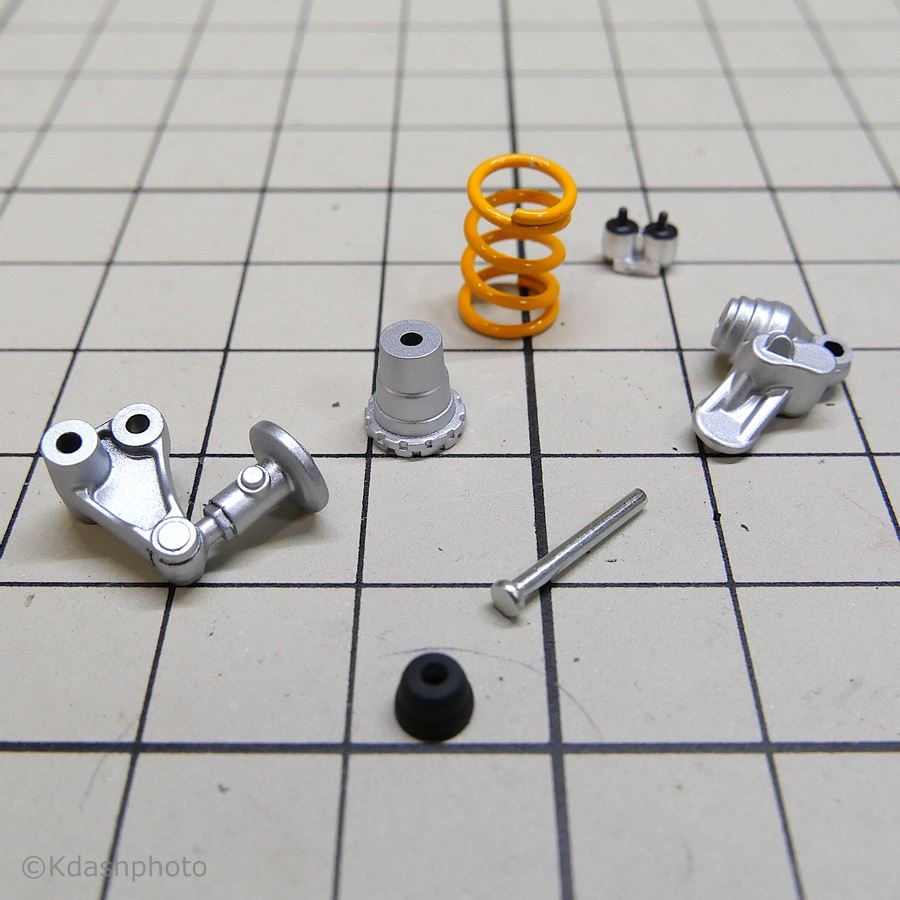

リアダンパーの仮組と加工

リアダンパーは丁寧にパーツ処理して仮組します。

パーツB21はオーリンズの電子制御ダンパーの制御部です。実車ではここからケーブルが出て本体に入っています。

このパーツはキットのままでも付属のビニールパイプが差し込めるようになっており、気づいた方は無加工でパイピングすることができます。

ダンパースプリングは塗装しなければいけませんが、オプションパーツのダンパーを買えば塗装済みのスプリングが付属するので塗る手間が省けます。

インナーチューブはキットに金属シャフトが付属してきます。(上の写真のスプリングの右横のパーツ)

バイク模型ではこのシャフトを実車の寸法に合わせて細いものに交換したりしますが、現代車両のモノショックのインナーチューブはかなり太いので、今回は適正な太さと判断しキットのシャフトをそのまま使用することにしました。

リアダンパーの塗装

- 本体:下地ガイア サーフェイサー エヴォ ブラック → ガイア Exシルバー → クレオス スーパースムースクリアー コート

- B24(バンプラバー):ガイア サーフェイサー エヴォ ブラック → クレオス スーパースムースクリアー コート

実車の画像からケースは少しマットな印象を受けましたので、軽くつや消しコートしています。

- 制御部本体:ガイア Exブラック 下地 → ガイア プレミアムミラークローム

- 制御部配線部:タミヤ エナメル フラットブラック 筆塗

プレミアムミラークロームは少々値段が張りますが、下地の処理が少し甘くてもメッキシルバーNEXTより輝きが強く美しい塗装面に仕上がります。

ちなみに上の写真の瓶がやたら汚いのは僕が瓶を倒して半分くらいこぼしたからです(笑)

一瞬で800円くらい失いました…

リアダンパーの組み立て

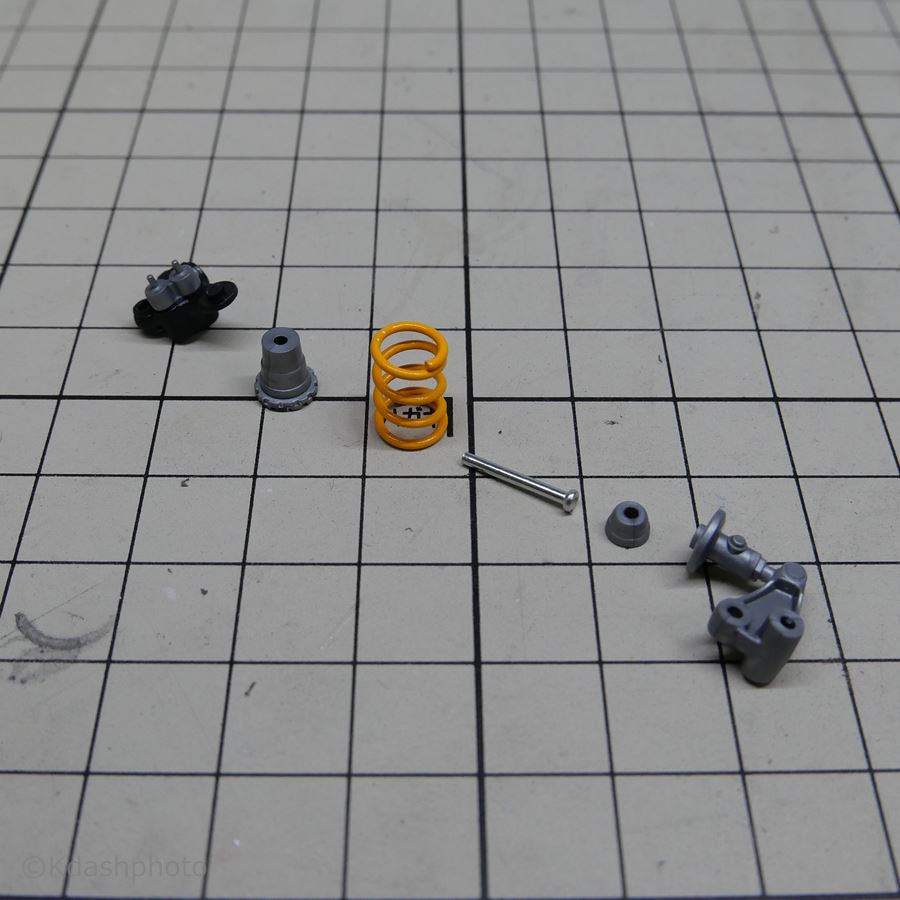

塗装した部品がそろいました。

個人的な好みで各パーツにはスミイレを施しています。

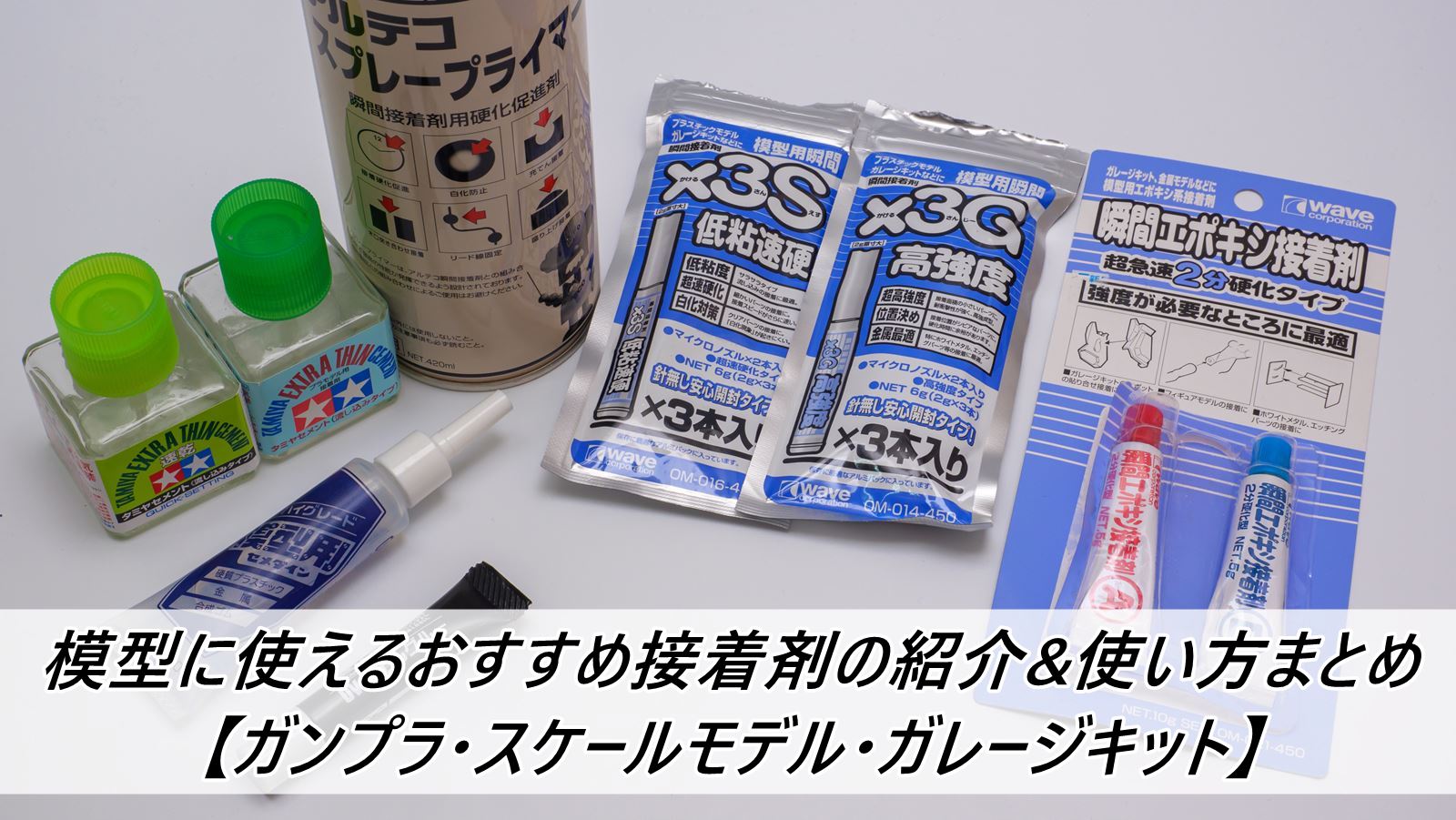

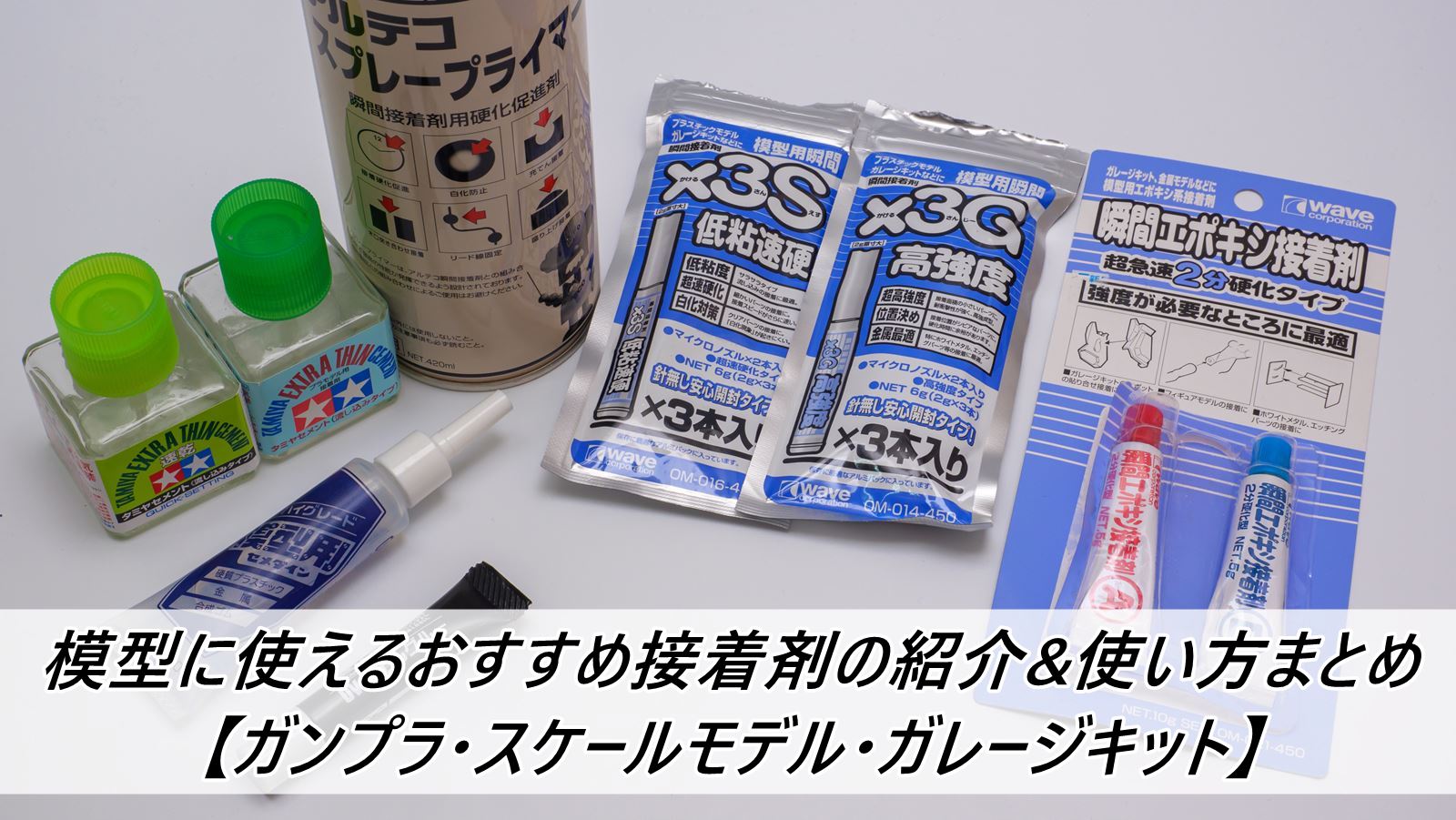

瞬間接着剤を使用して組み立てます。

僕のオススメはWAVEの低粘速硬の点付け。よくくっついて白化しません。

電子制御ダンパーの配線は配線部の突起を半分にカットし、キット付属のビニールパイプを2mm程度の長さにカットして差し込みました。

そこにタミヤのパイピングケーブル0.5mmに瞬間接着剤を点付けして取り付けてそれっぽく仕上げ。

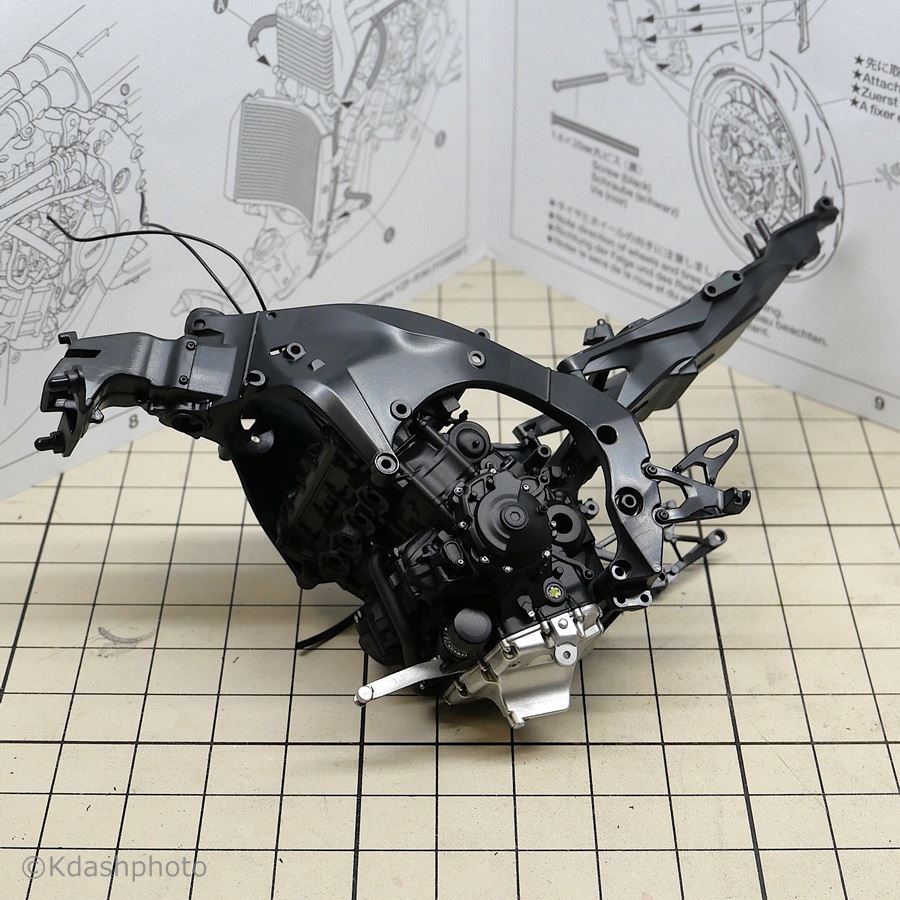

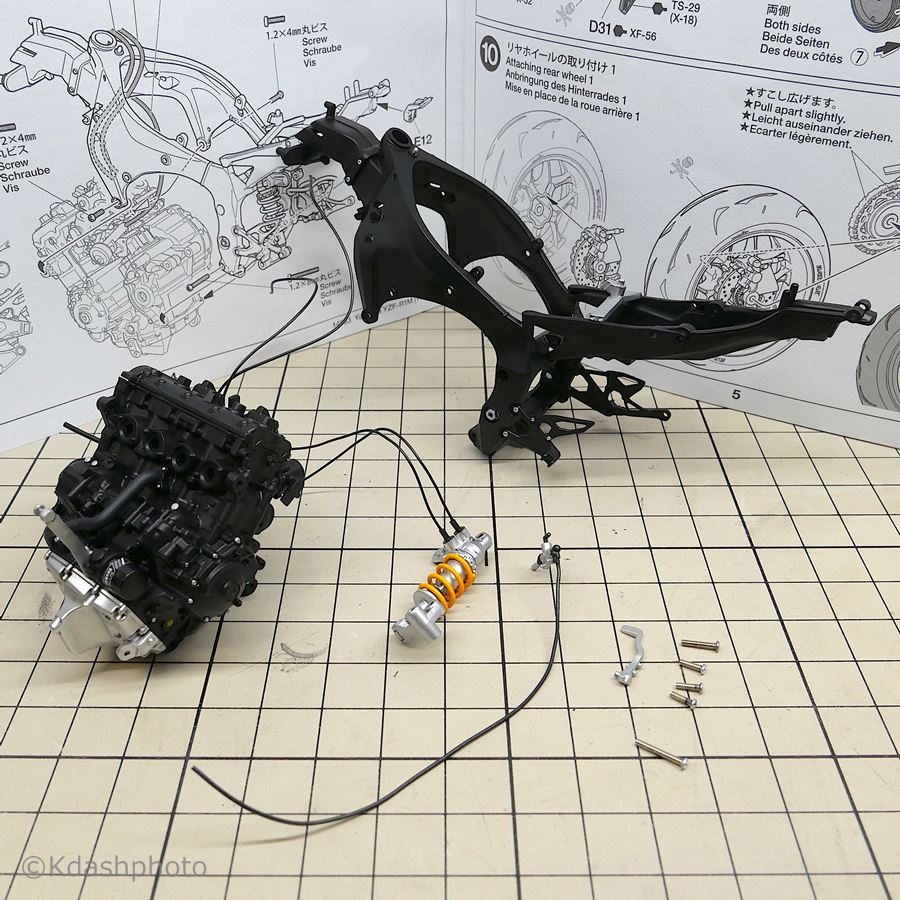

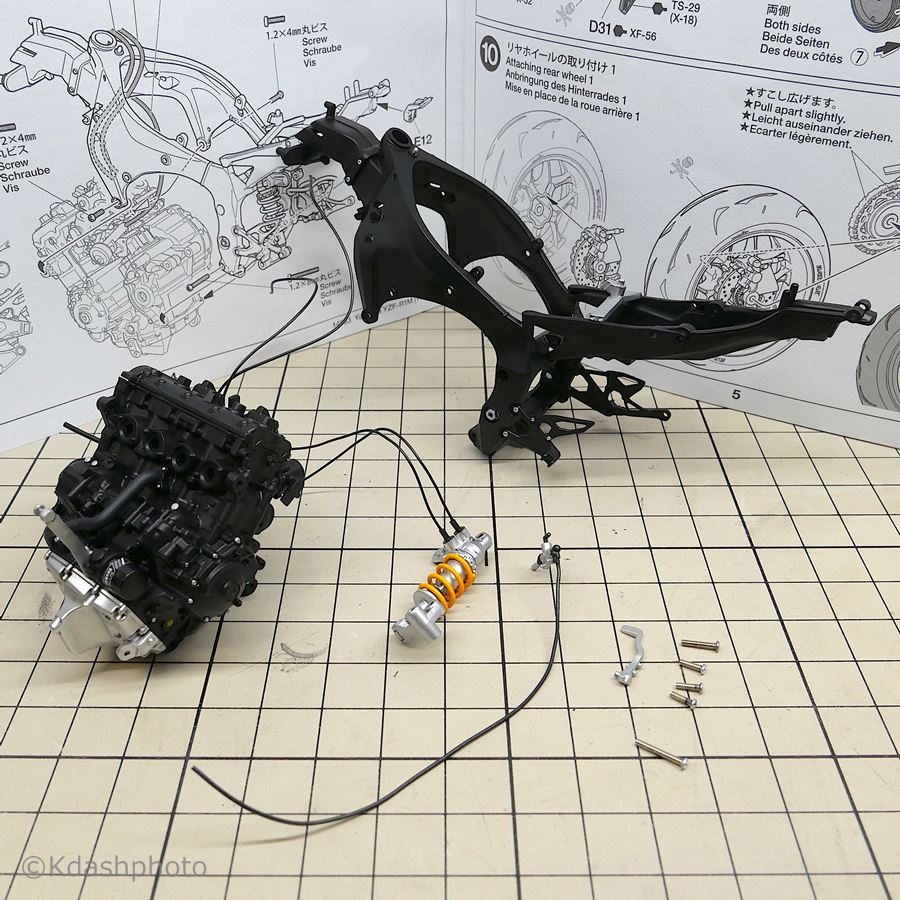

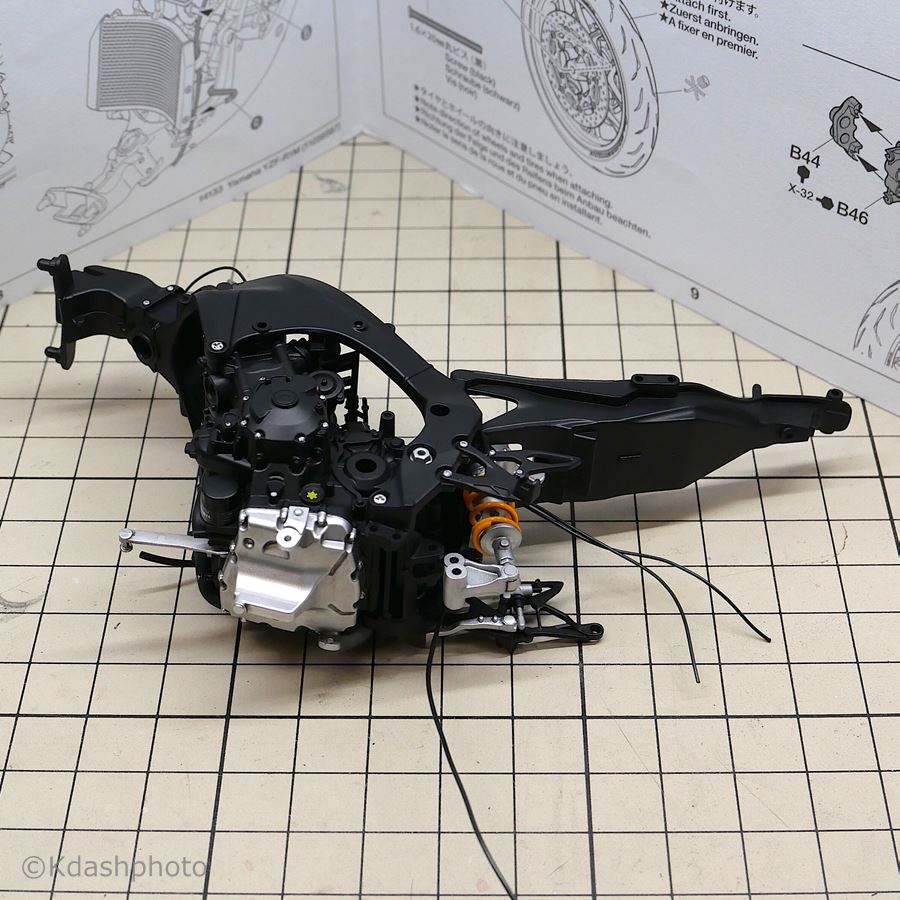

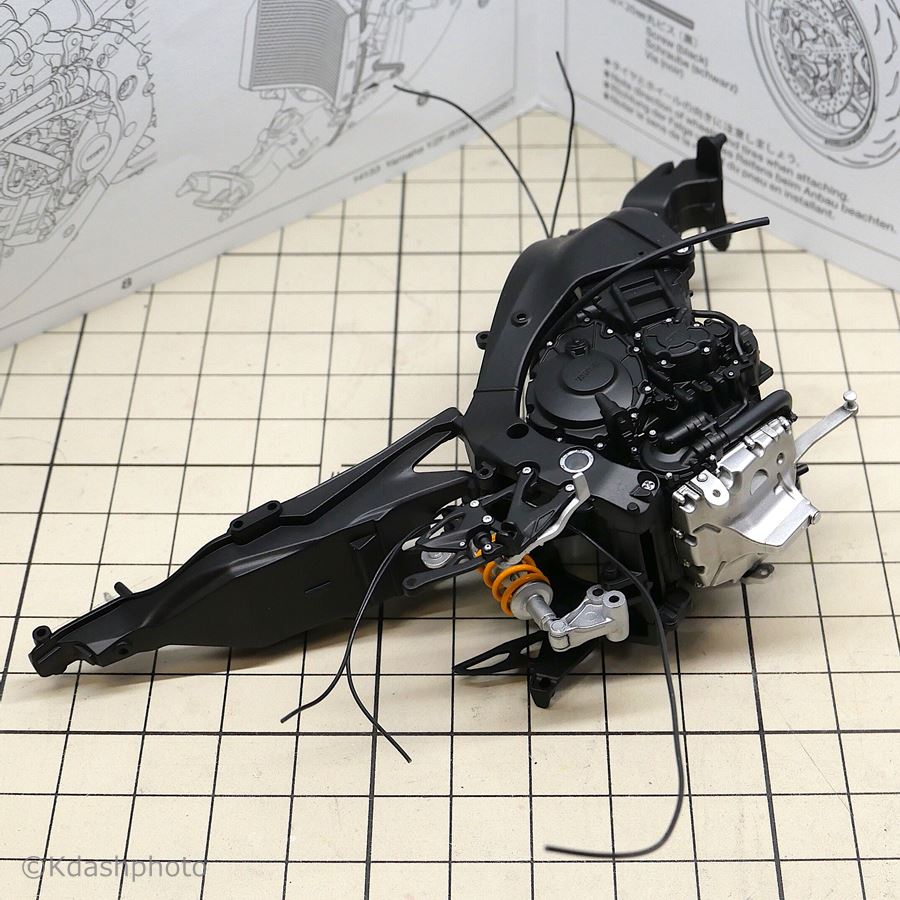

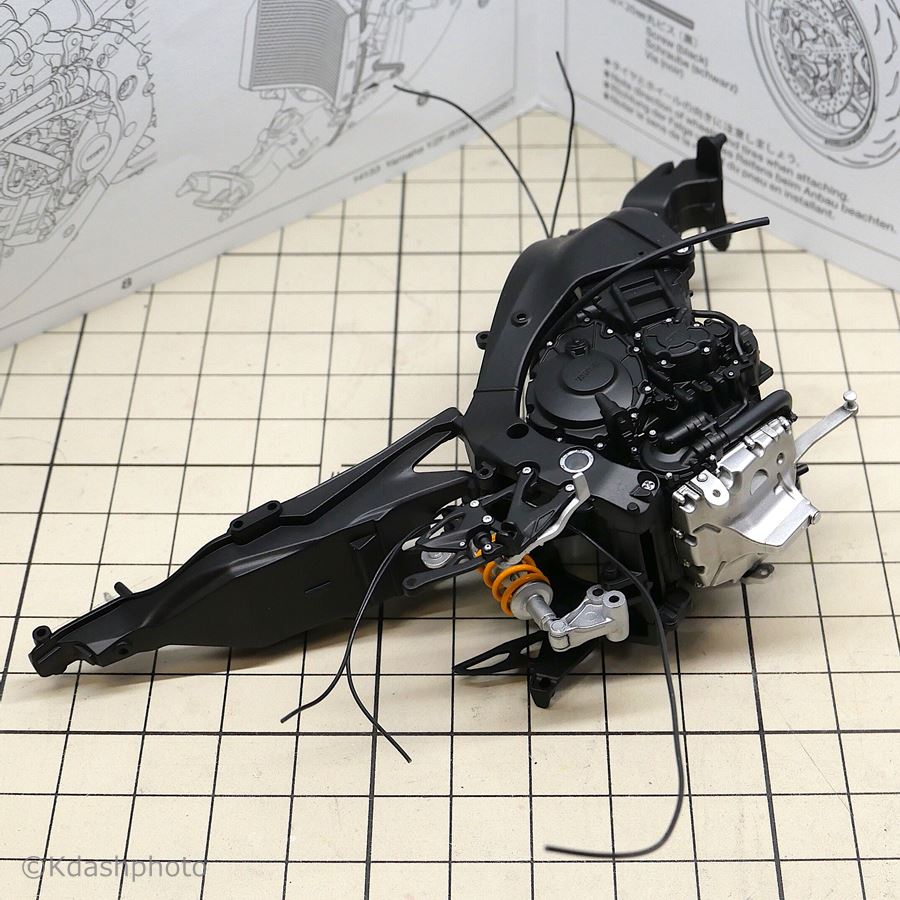

フレーム、エンジン、ダンパーの取り付け

それぞれパーツがそろいましたので組み上げます。ワクワクしますね!

ブレーキペダルとマスターの取り付け

ブレーキペダルとマスターは、スイングアームをつけた後に外れると再接着が大変なのでがっちり固定しておきます。

マスターから出るブレーキホースはタミヤのパイピングケーブル0.65mmを使用しました。

リアダンパーの取り付け

リアダンパーはスイングアームと固定するまで正確な位置が決まらないので、取り付け用の1.2×6mm丸ビスは締めすぎないようにしましょう。

エンジンの取り付け

ラッカーで塗られていればあまり心配はありませんが、塗装がハゲないよう慎重にエンジンを取り付けます。

本物のバイクと同じように、取り付けるビスは一度に締めずに、フレームが歪んでいないか、エンジンが傾いていないか確認しながらそれぞれ少しずつ締め上げると確実ですし作ってる雰囲気も高まります(笑)

エンジン回りまで完成しました!

まだここまでですがすでに結構密度感があります。バイク模型はそんなに部品がないはずなのに組んでいくと途端にぎっしりしてくるのが面白いですね。

黒サフの絶妙な色合いが実車の雰囲気とぴったりではないでしょうか?

この少しずつ仕上がっていくのがバイク模型の醍醐味ですね!

次回はスイングアーム編

次回はスイングアーム組立編!特徴的なR1Mのスイングアームを頑張って再現していきます!

製作レビュー記事一覧はこちら

この記事から各製作記事にアクセスできます。

今回作っているキットはこちら!

完成品も販売されてます!

スケールモデルにおすすめの改造パーツ紹介記事