前回の投稿でリアホイールを作製しました。

かず

かず早く組み込みたい!

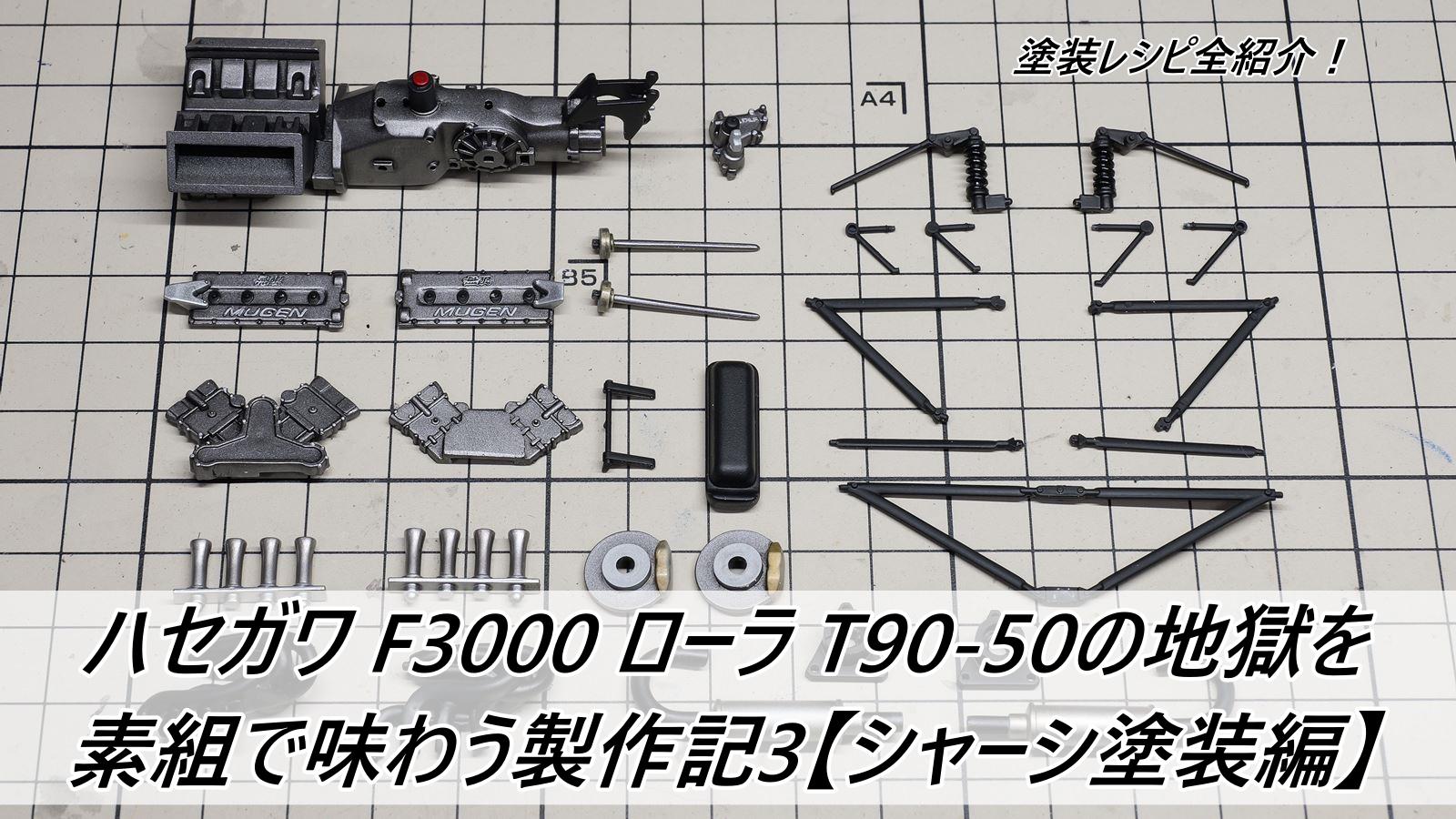

今回はブレーキを製作していきます。

ブレーキもバイク模型の醍醐味のひとつです。キレイに作れるキットが引き締まりますよ!

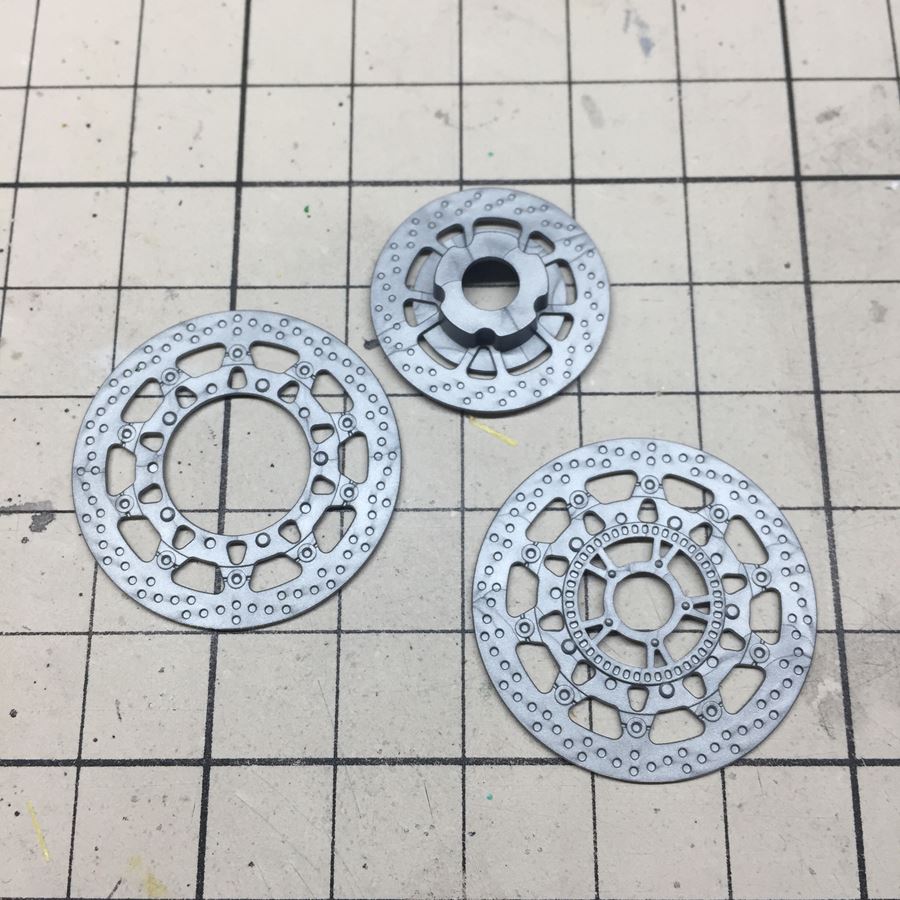

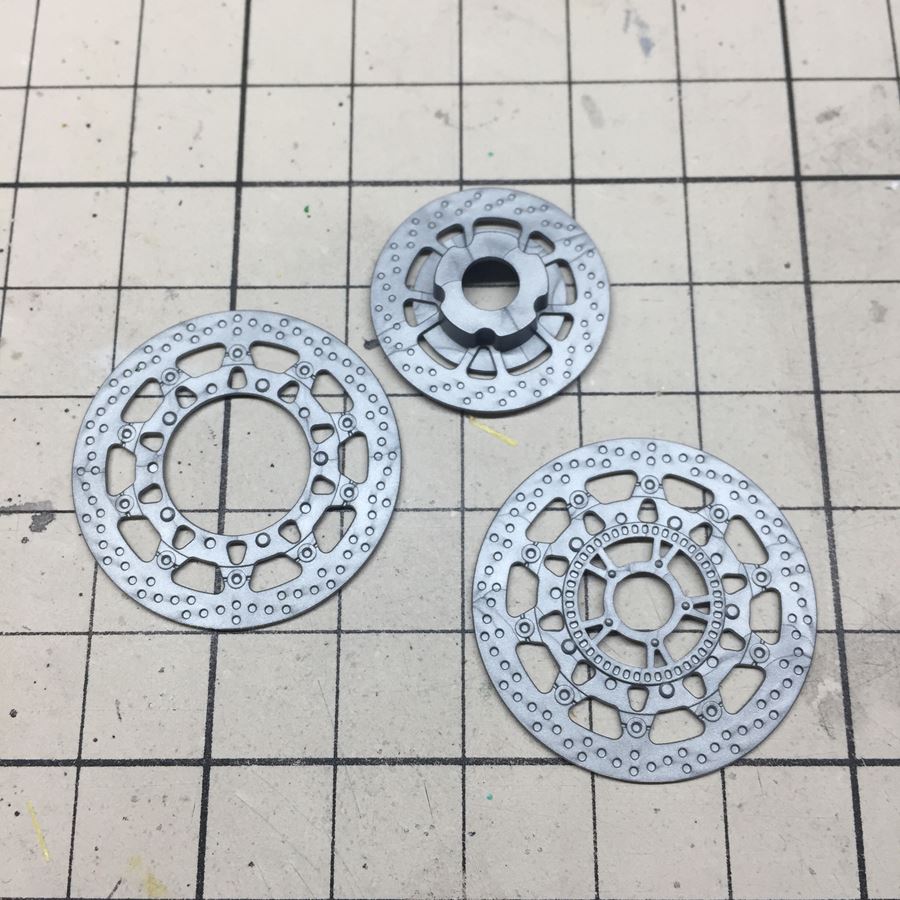

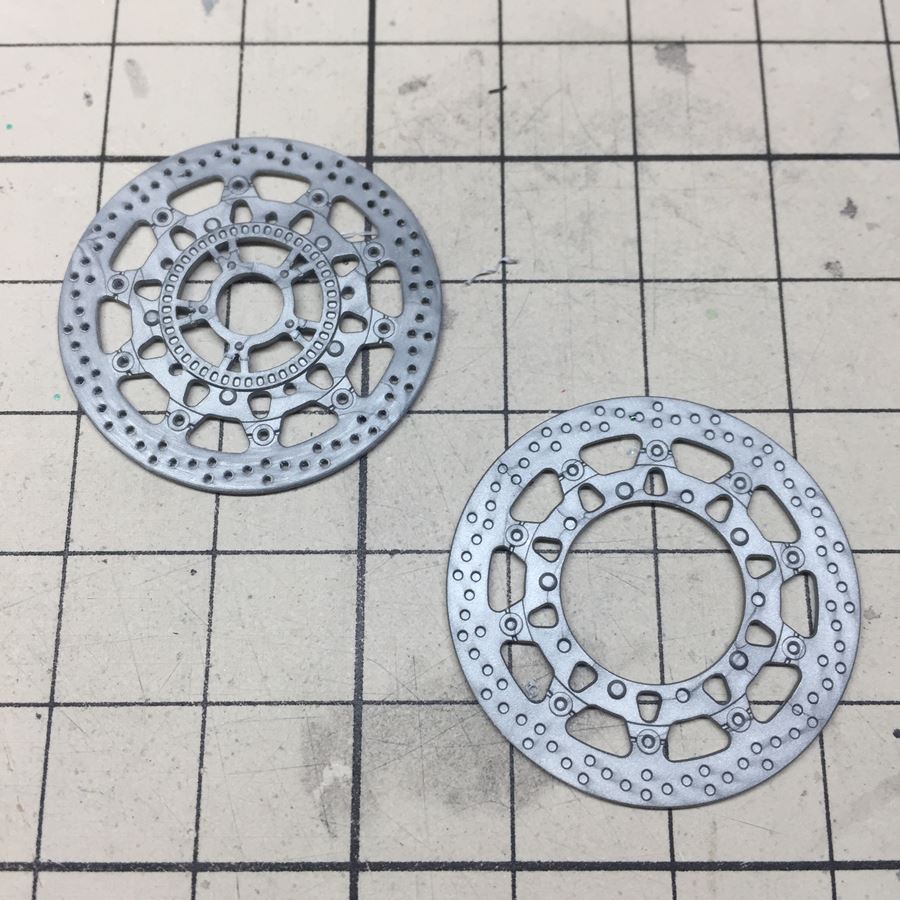

ブレーキは前後同時に作ってしまおう

レーサー車両ならフロント側がカーボンブレーキだったりして塗装色が異なることがありますが、市販車の場合前後のブレーキの塗装指示は大体同じなので、取説の順序は無視して一緒に作成してしまったほうが手間が減ります。

当たり前ですがブレーキは丸いのでパーツのゲート跡はヤスリを使ってキレイに落としておきましょう。

ディスクブレーキのディティールアップ

手間は少しかかりますが作業自体は簡単かつ効果的なディティールアップを2つ紹介します。

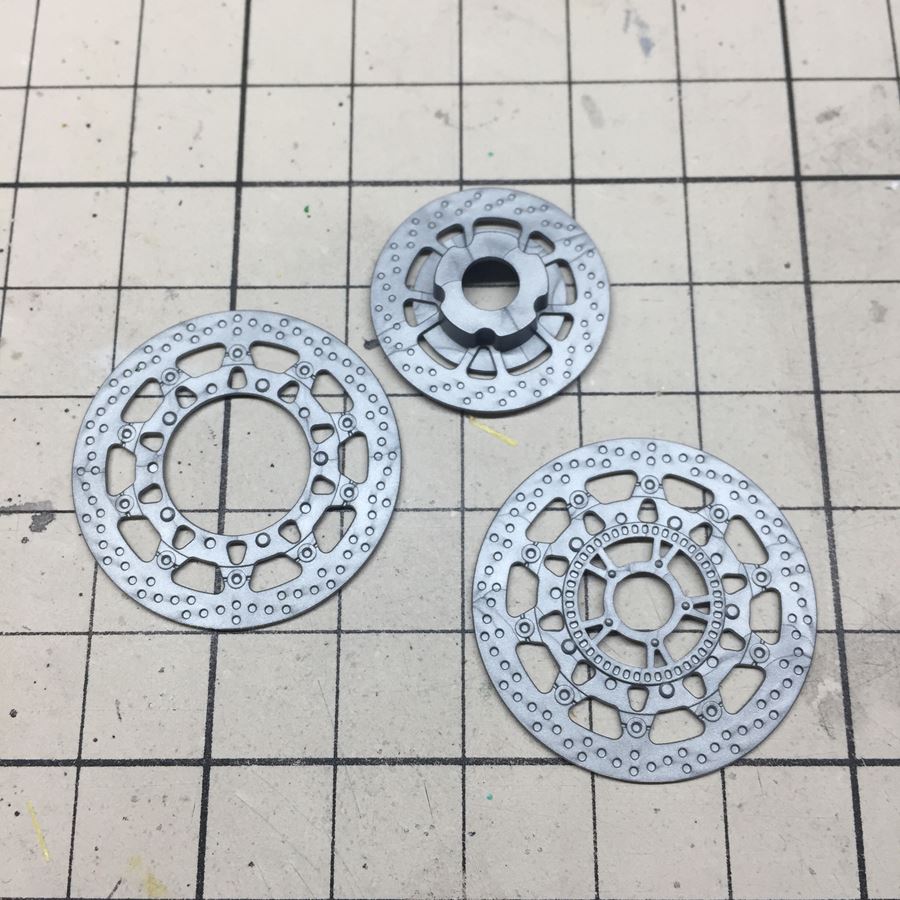

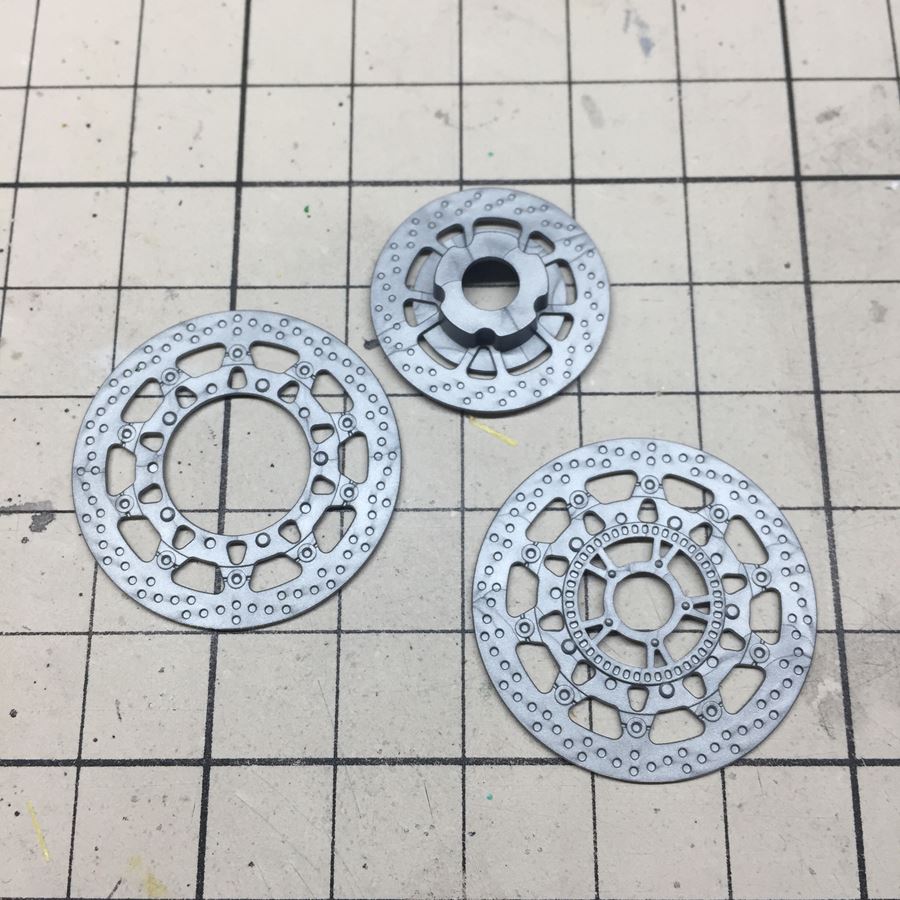

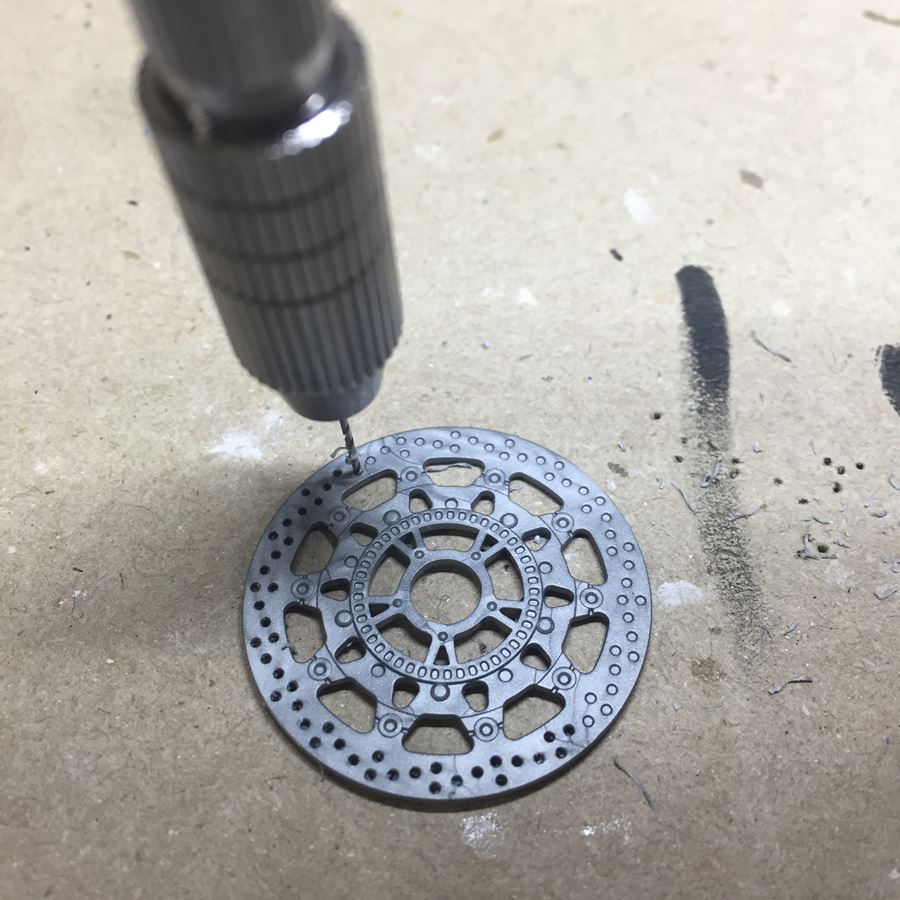

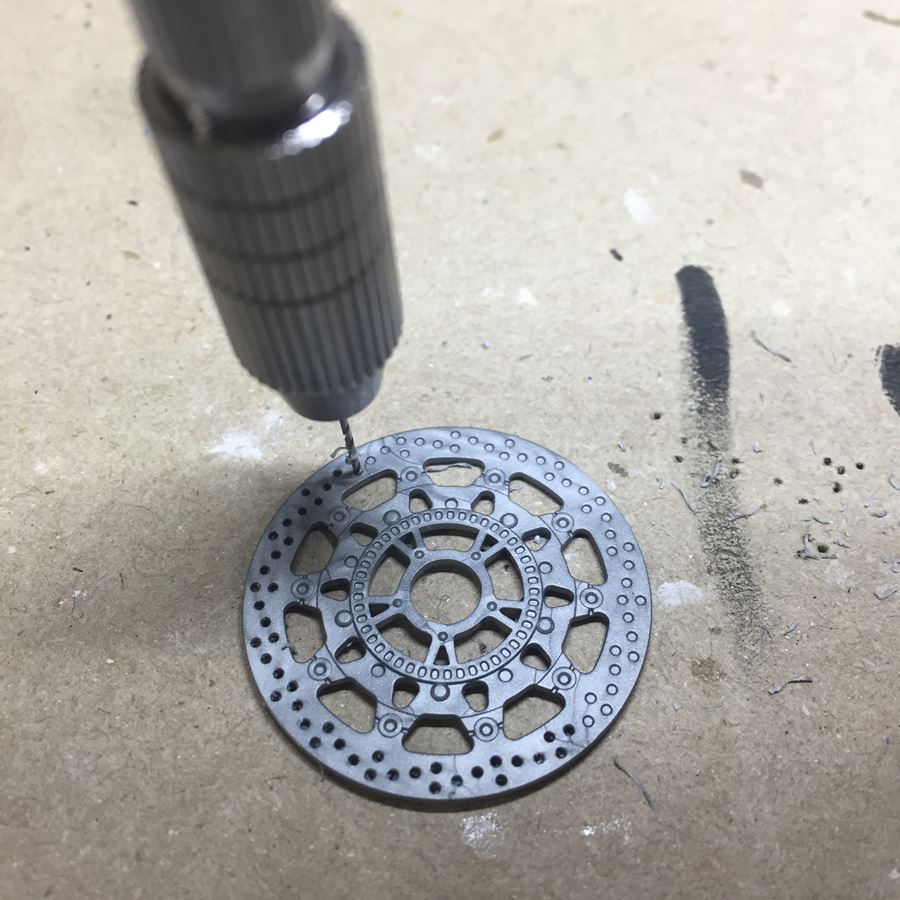

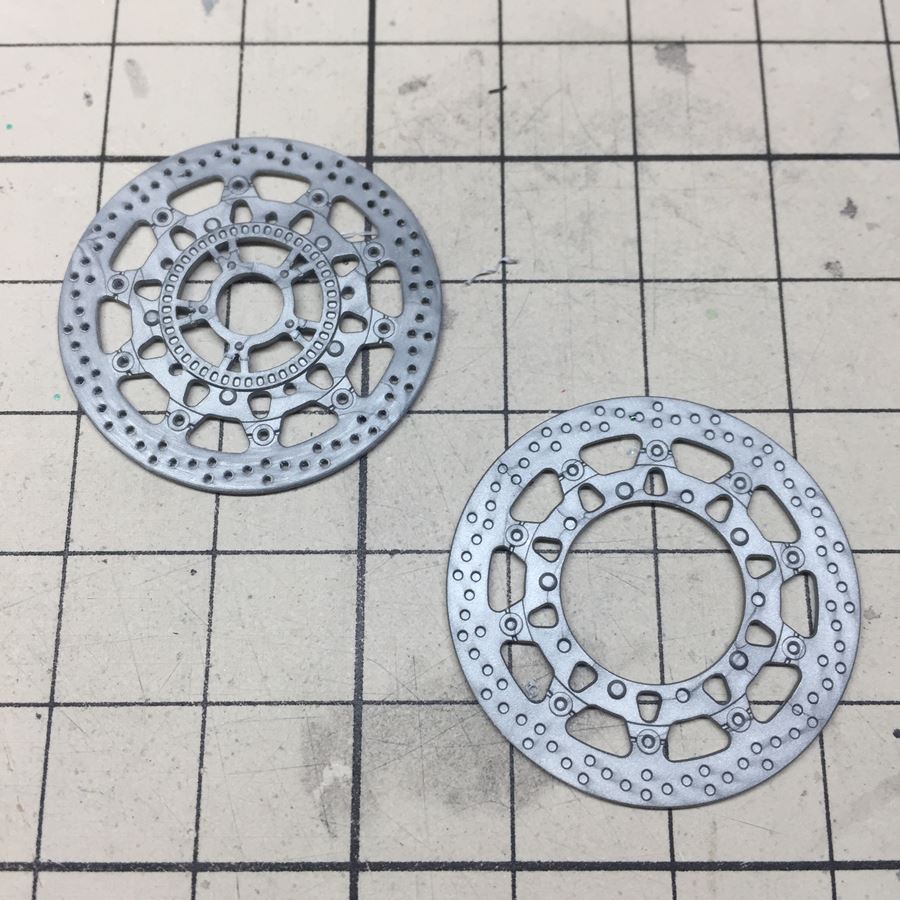

ディスクローターの穴開け

バイクのディスクローターは放熱性を高めるための穴が開いていることが多く、例によってH2Rもそうなっています。

現行の市販車レーサーはほとんど穴あきですね

ただ、キットでは凹モールドとなっていて穴が開いてはいません。

これをピンバイスを使って開口してあげるとグッと見た目が良くなります。

穴が沢山あって大変ですが、無心になって開けていきましょう(笑)

穴あけは平たい場所にパーツを置いて上からまっすぐ開けるのがコツです。

この時テーブルの上で作業するとドリルが貫通した際にテーブルに穴を開けてしまうので、上の写真のように段ボールの上で作業を行うと安心ですよ。

貫通と同時にプチンと段ボールにドリルの刃先がめり込むので穴が開いた瞬間が分かりやすいですし、ドリルの保護にもなりますよ。

穴が開くとやっぱりイイですね。

今回はキットの凹モールドに合わせてフロントを0.6mm、リアを0.5mmのドリルで開口しました。

ドリルはタミヤの精密ピンバイス(細くて回しやすい)と極細ドリルセットを使うと良いでしょう。

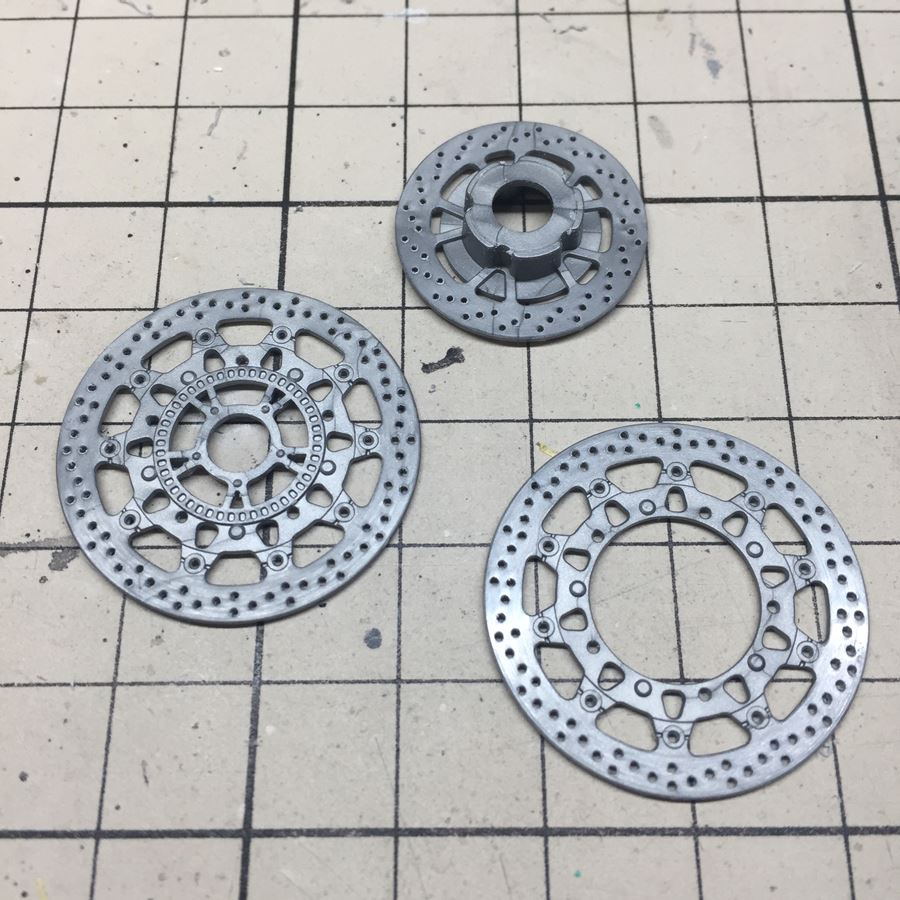

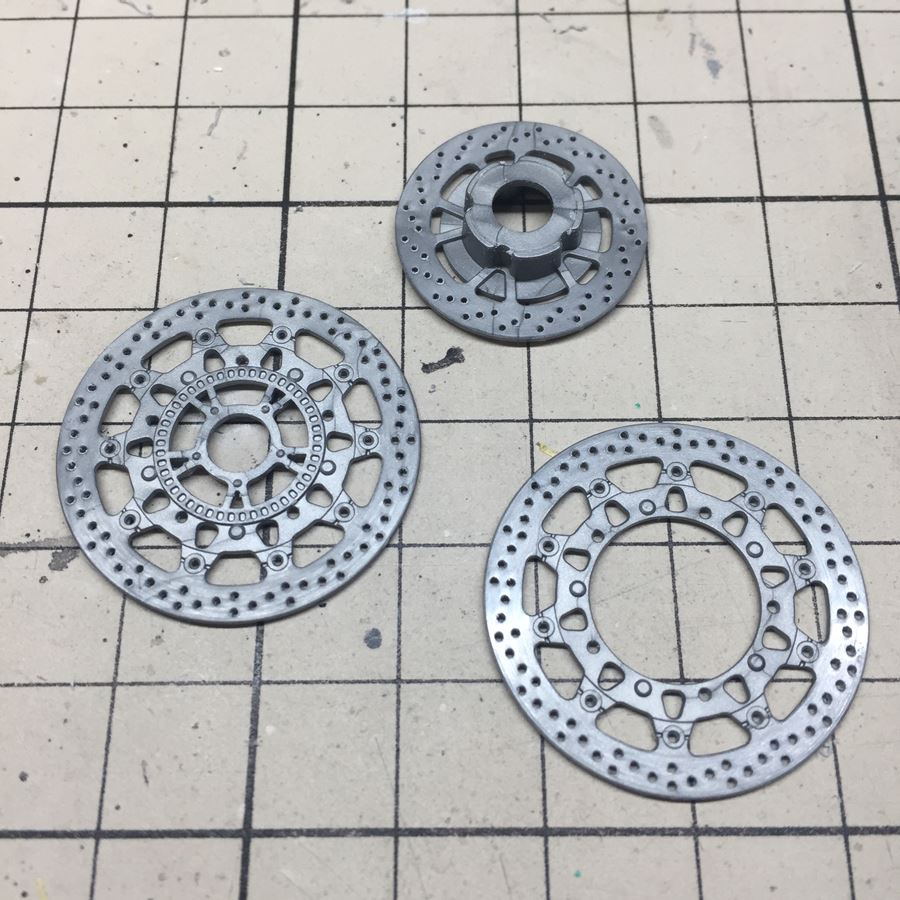

ディスクローターの切削加工

ディスクブレーキは回転するローターをパッドで挟んで止める構造なので、使用されたディスクローターにはパッドで削られた後が付きます。

電動ルーターにディスクブレーキをセットして神ヤスの#240で切削痕を付けました。

こちらの加工を行うには電動ルーターが必要です。

昔は高価な工具でしたが、最近は中華から安くてしかも充電式コードレスの夢のような製品が出ています。

一つ持っておくとバイク模型にはかなり使えますよ!

これめちゃくちゃおすすめです

ディスクローターの塗装

ディティールアップもできたので塗装していきます。

アーム&下地の塗装

まずはアームの黒とディスク面のシルバーの下地を兼ねて黒サフを塗装します。

- アーム&下地色:ガイア サーフェイサーエヴォ ブラック

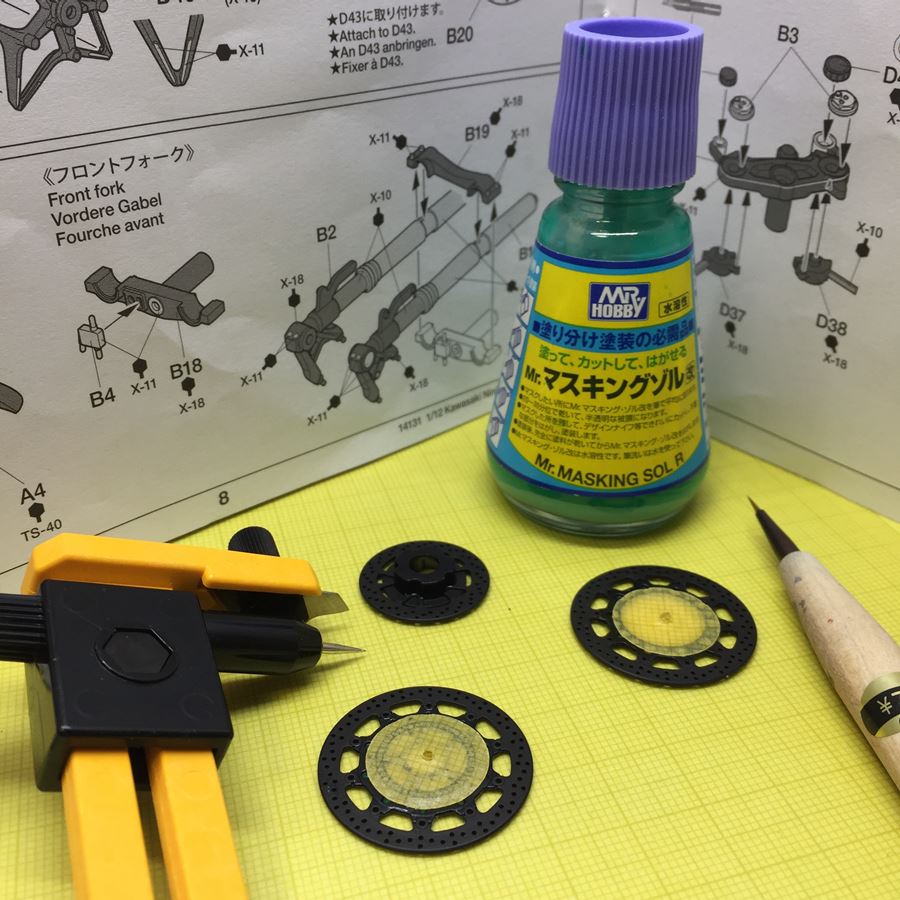

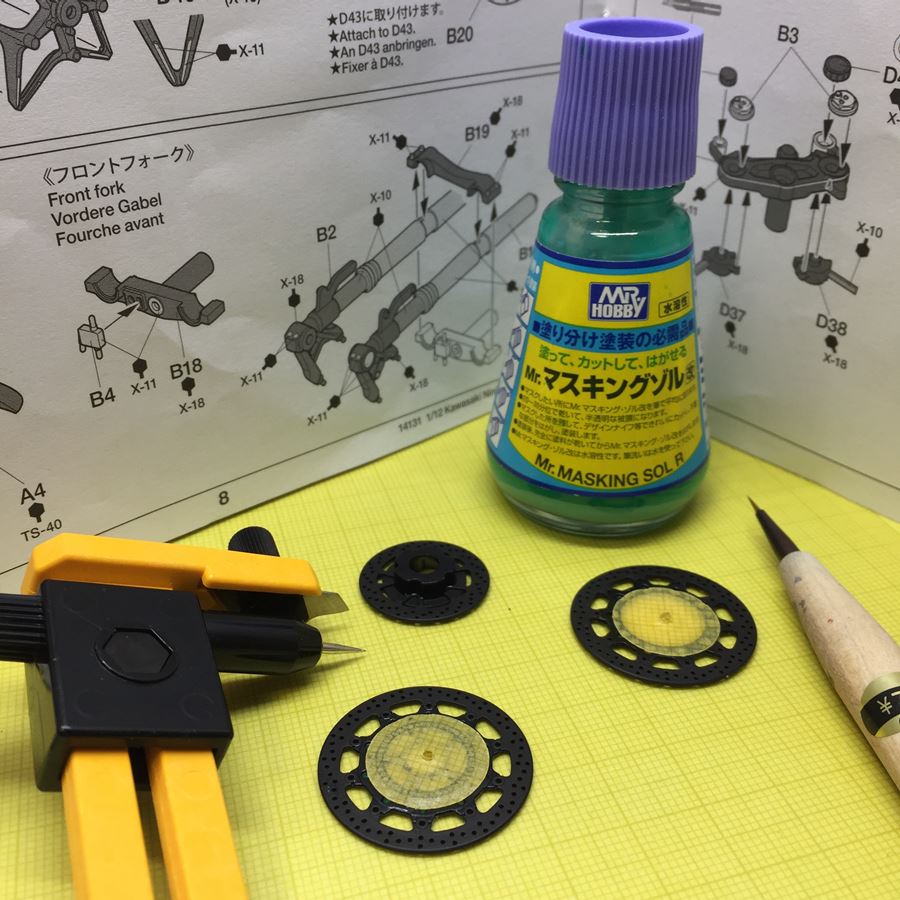

アームのマスキング

続いてマスキングゾルをつかってアームの部分をマスキングしていきます。

マスキングゾルはクレオスのマスキングゾル改がおすすめ。

水溶性なので塗装後は水に付けてあげれは剥がすことができますし、水で薄めて筆塗りしやすい濃度に希釈することもできます。

フロント側はコンパスカッターで円状に切り出したマスキングシートを貼り付けます。

先にマスキングゾルでマスクしているので、マスキングシートのカット寸法はあまりシビアにならなくてもOK

上記の写真ではオルファのコンパスカッターを使っていますが、最近はもっと小さい円も切れるコンパスカッターを使用しています。

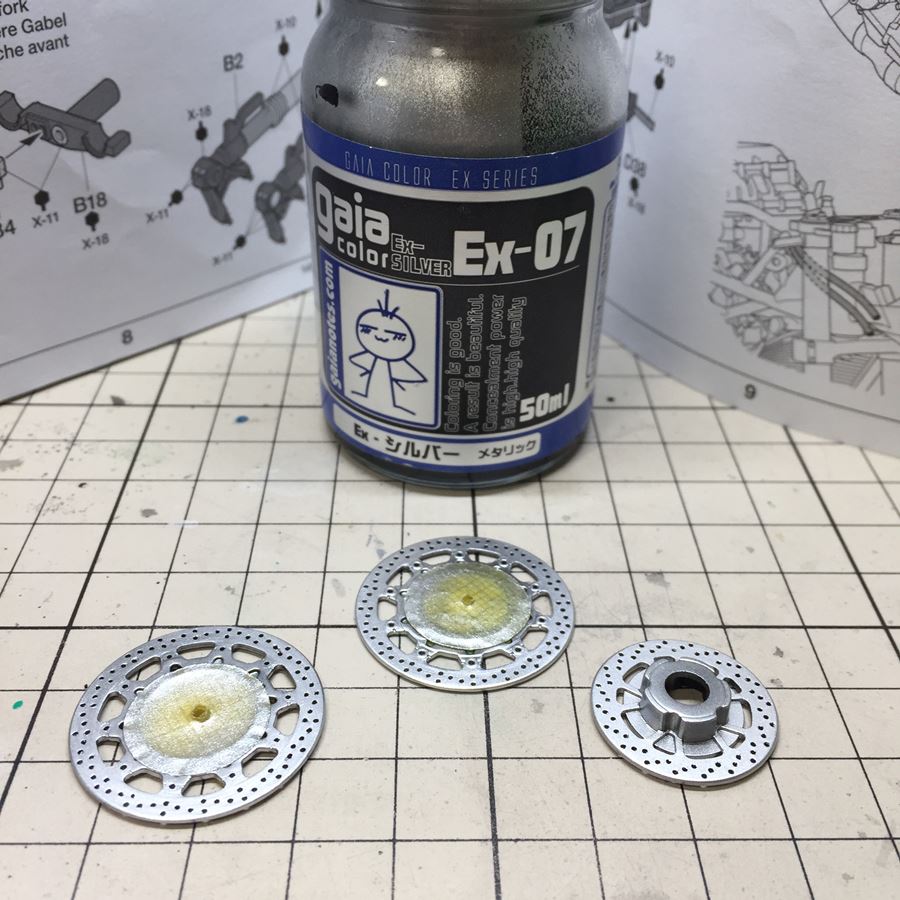

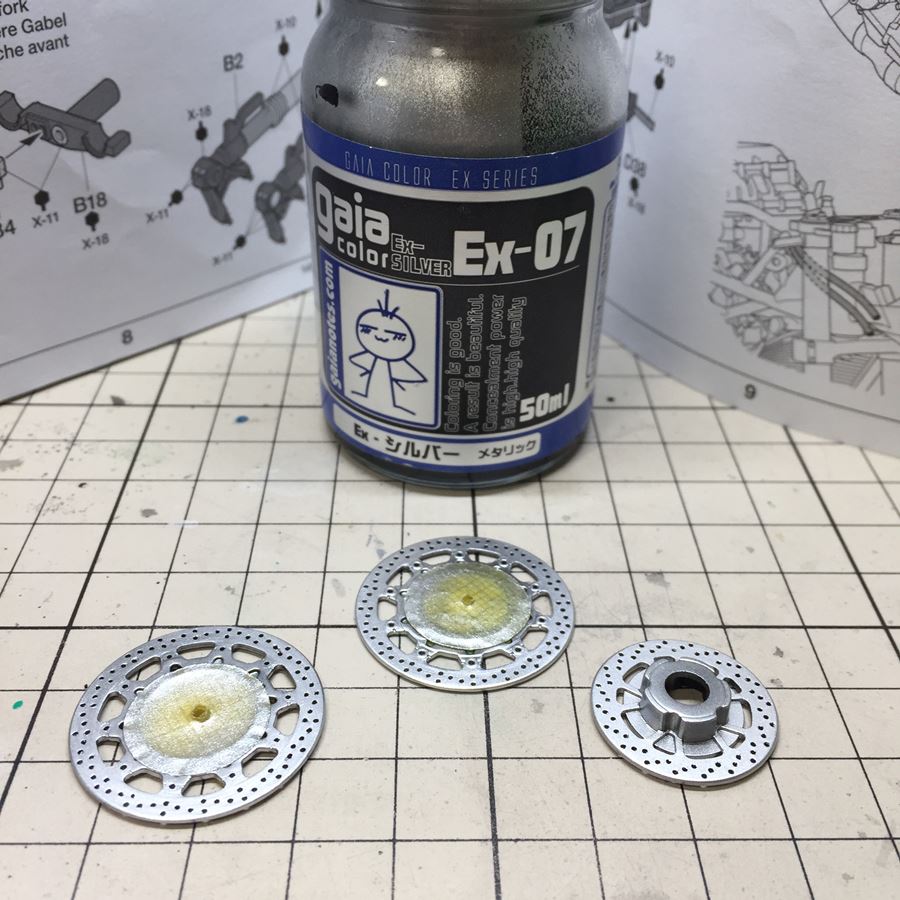

ローター色の塗装

ローター色を吹き付けましょう。

- 塗装色:ガイア Exシルバー

シルバーを塗装したらマスキングテープとゾルを剥がします。

マスキングゾル改はお湯につければふやけてくるので、ぬるま湯につけてじっくり待てばキレイにとれてくれます。

ウォッシングして汚し入れと部分塗装

最後にディスクローターを汚してリアルな使用感を出しましょう。

- ウォッシング:タミヤ スミ入れ塗料 ブラック

- ローターとアームの締結ボルト:タミヤ エナメル クロームシルバー 筆塗り

最後にエンジンの製作回でもおこなったようにシルバー部をウォッシングしてあげましょう。

ディスクローターにつけた切削痕にスミが流れてリアルになります。

最後にディスクとアームを固定しているボルトをエナメルクロームシルバー筆塗りで塗り分けて完成!

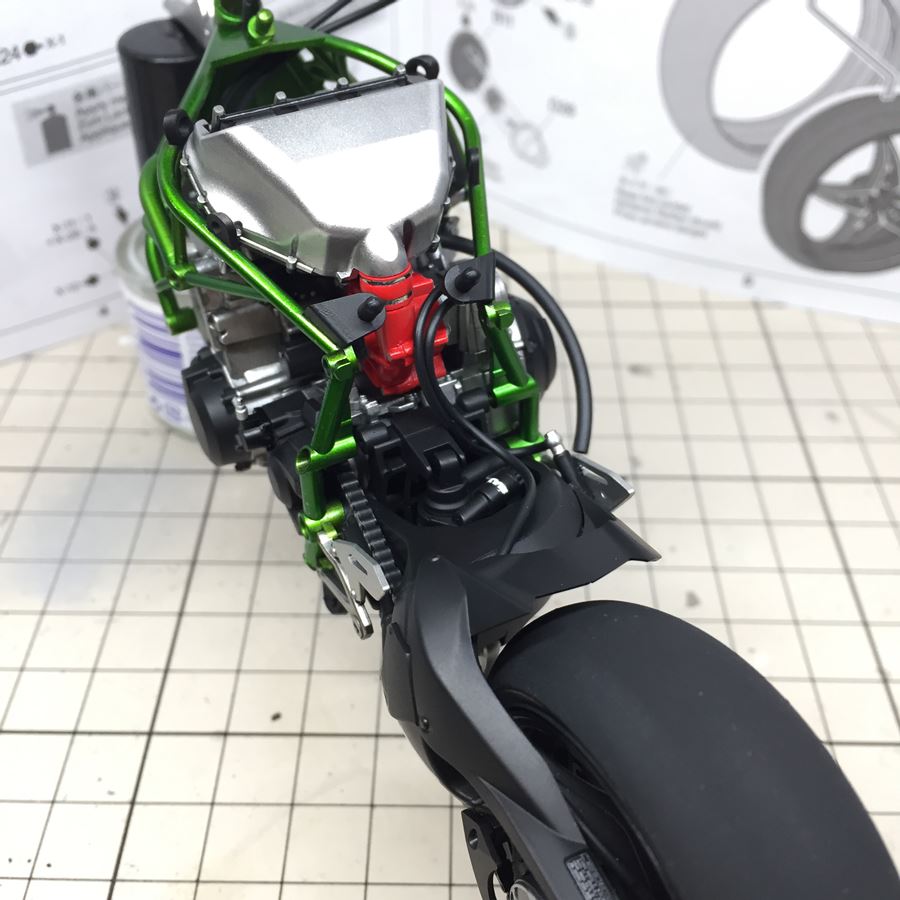

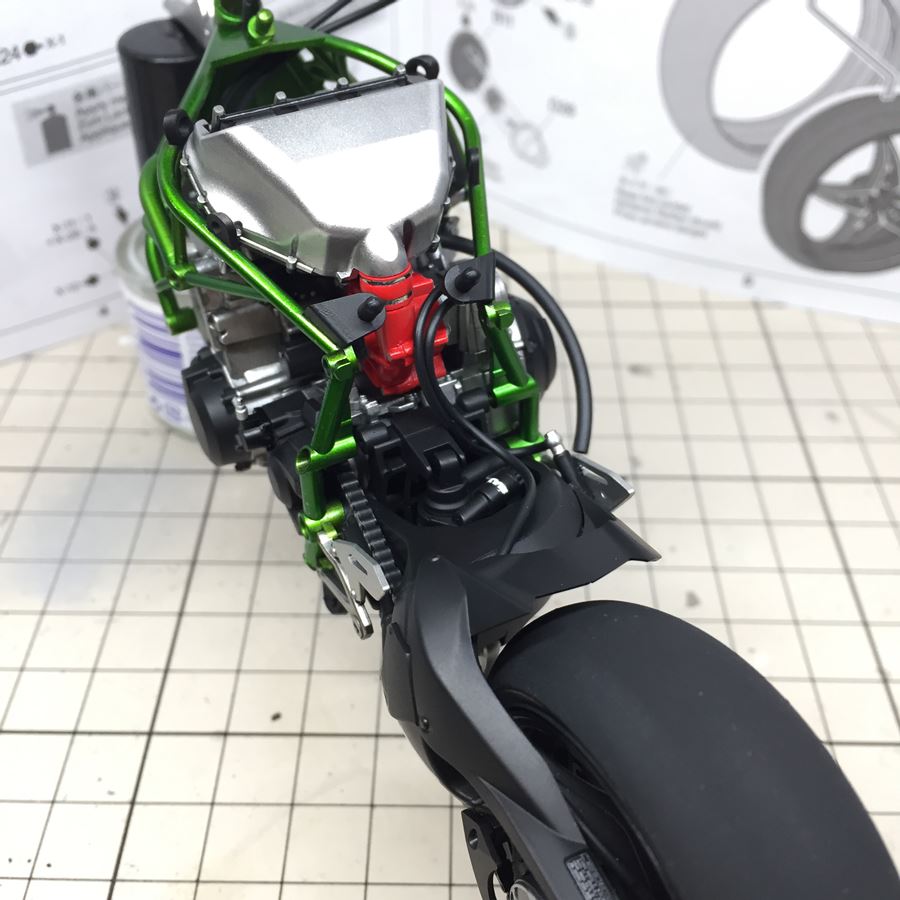

スイングアームを組み立ててリア周りの完成!

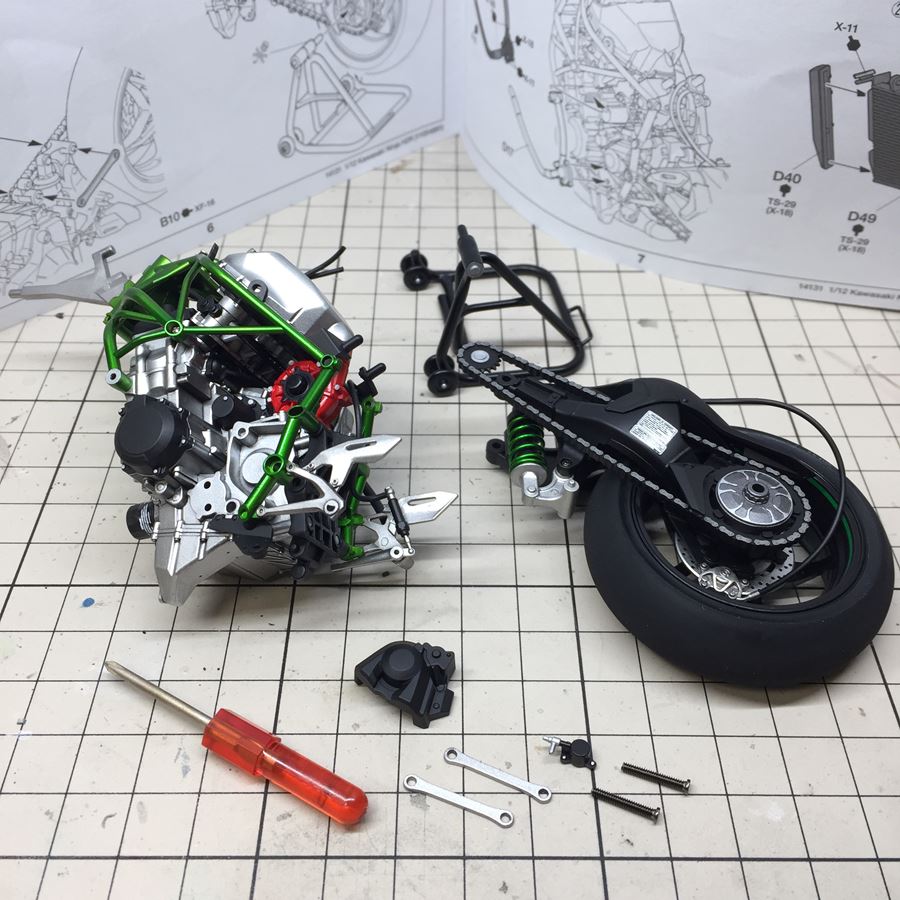

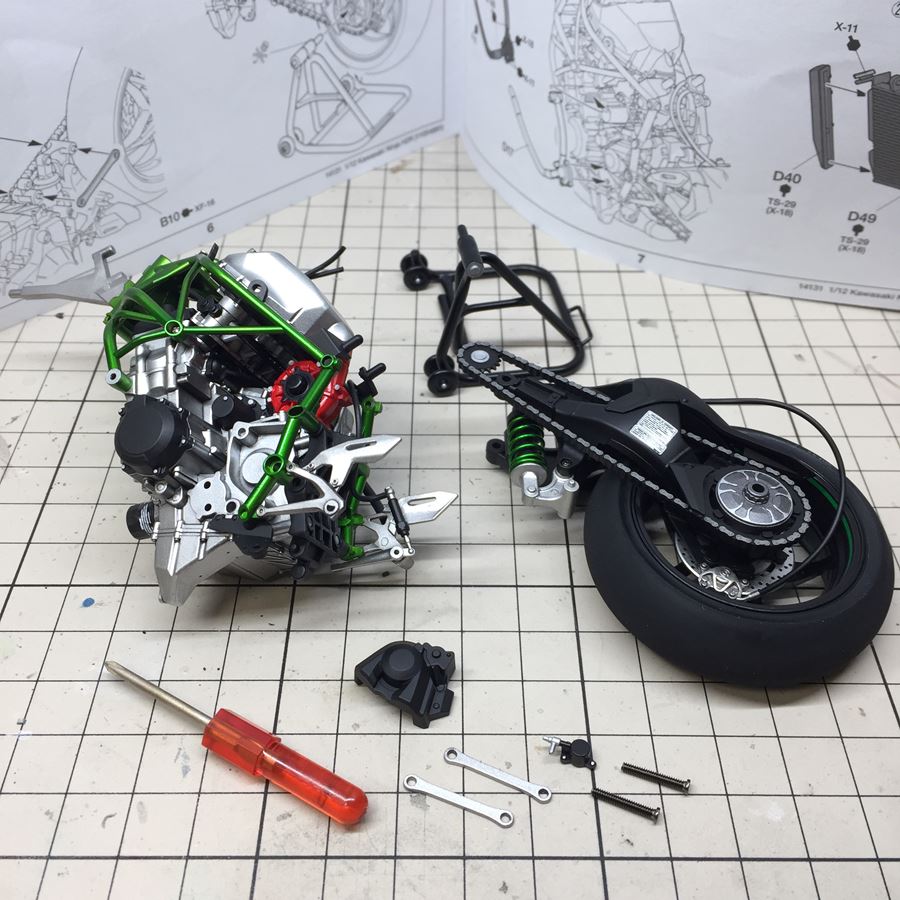

こちらがこれまでの制作記で作成してきたリア周りのパーツです。

うーん…高密度

1/12スケールはキットのままでも素晴らしい精密さを演出してくれますね。

では、取説通り組んでいきます。

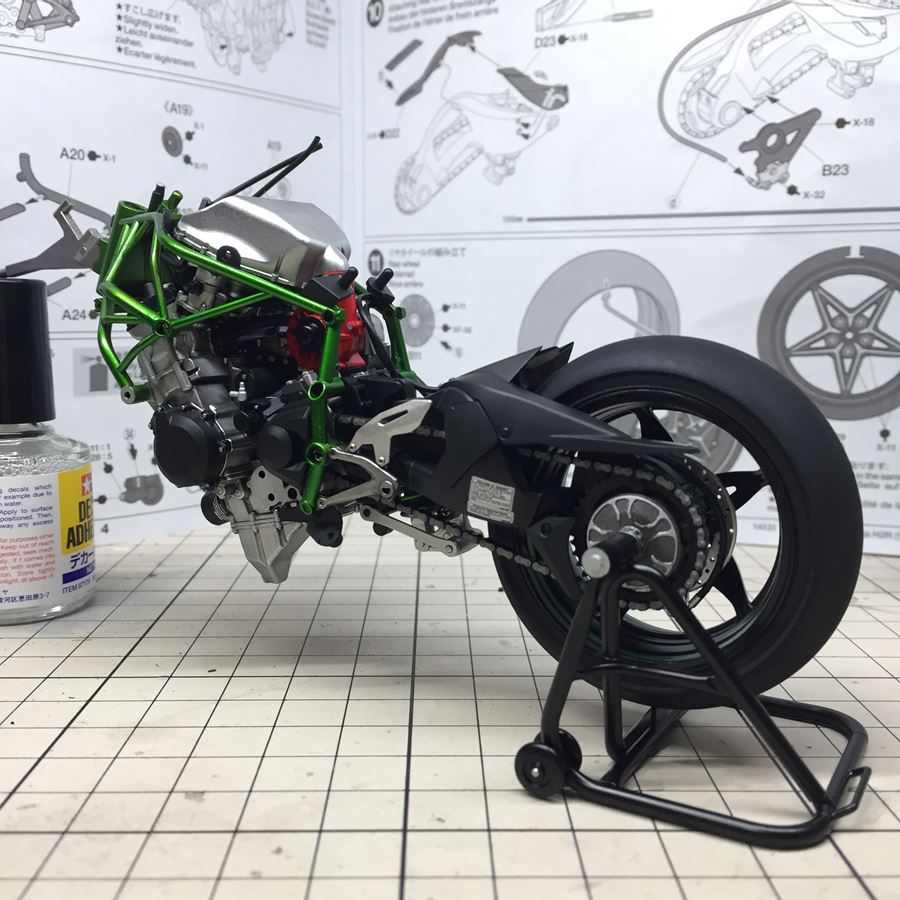

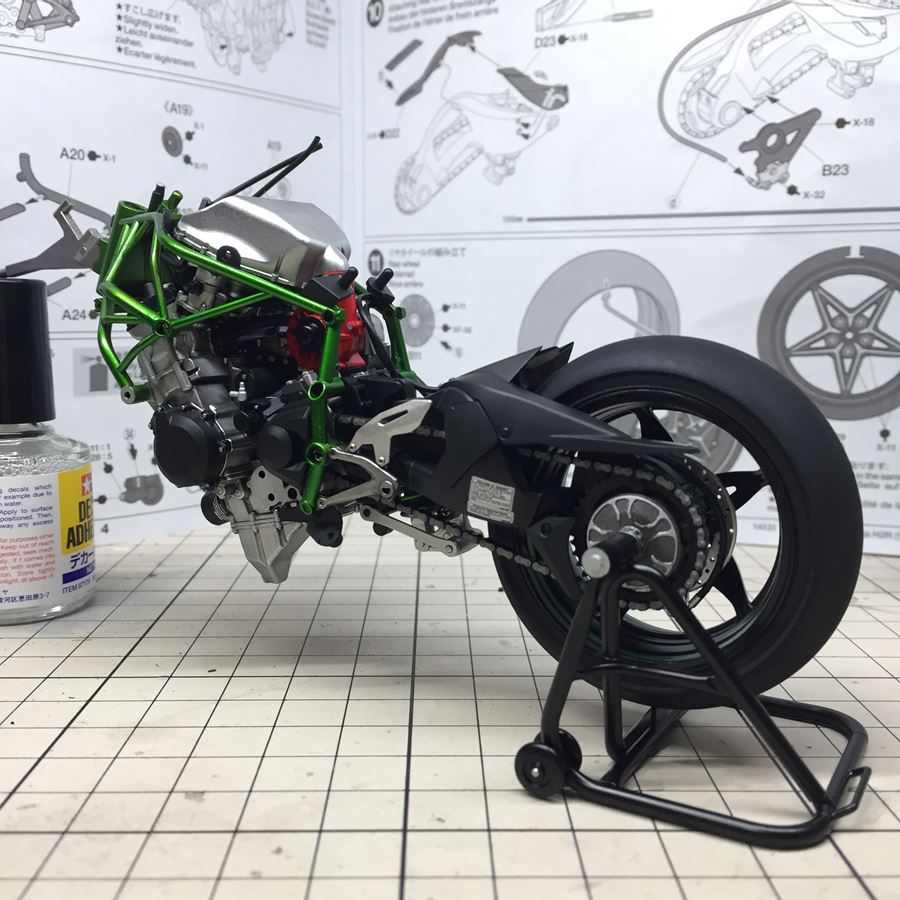

スイングアームの組み立て

キレイに塗れたホイールが組み込まれると気持ち良いですね。

タミヤのバイクモデルのホイールはほとんどビス止め式なので締め付け具合でホイールの回転具合が調整できます。

撮影やディスプレイにに合わせてホイールの角度を変えたい方は緩めに、ウィリー状態で展示したい方や仕上がり強度を優先したい方はきつめに締めると良いでしょう。

締めすぎるとねじ穴がバカになるので、締めすぎには十分注意しましょう。

リアのスプロケットのカバーも切削加工されていますのでホイール塗り分け時の技法と同じ方法塗り分けました。

最近のクルマバイクは模型にキビシー(笑)

フレームとスイングアームの接続

いよいよリア周り合体の瞬間です!

これを組み立てる興奮、バイク模型の楽しさはぜひ皆様にも味わって頂きたいところ。

めちゃくちゃワクワクしますよ

スイングアーム接続完了!

ああ~カッコいい!

スイングアームの付き方やドライブトレインのレイアウトなどが良く分かりまさにリアル教材。

フレームの色と実車に近い色合いの黒塗装に切削ホイール。

控えめに言って最高ですね。

リアのパイピングもおこないました。

ホース類が付くだけでグッとらしくなりますね。

パイピングはバイク模型のキモ!配線は綺麗なカーブを描くようにピンセットで微調整してあげるといい感じになります。

gootの丸口ピンセットならパイプが非常につかみやすいのでおすすめです。(しかも安い)

あ~めちゃくちゃ楽しくなってきましたね。

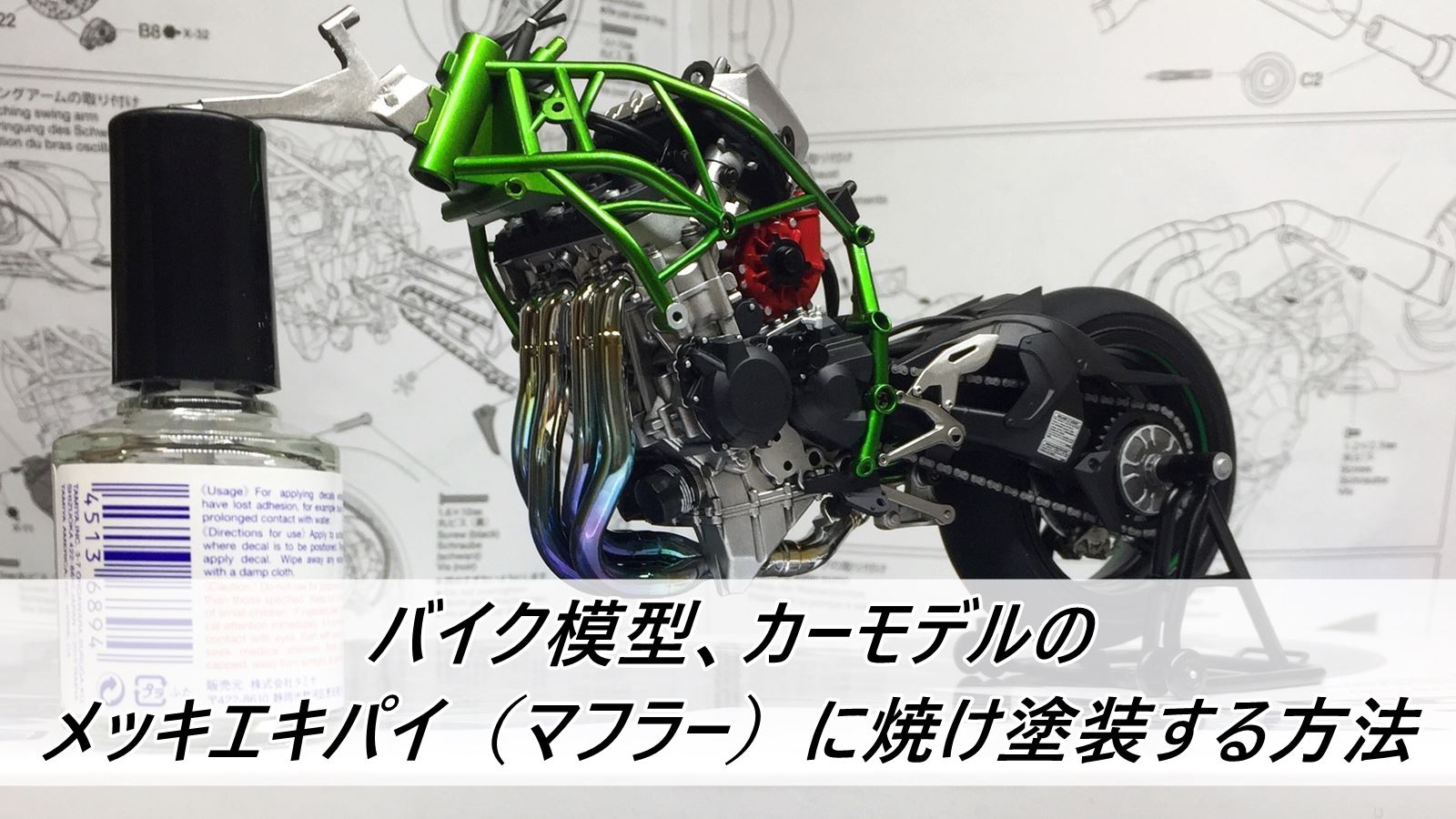

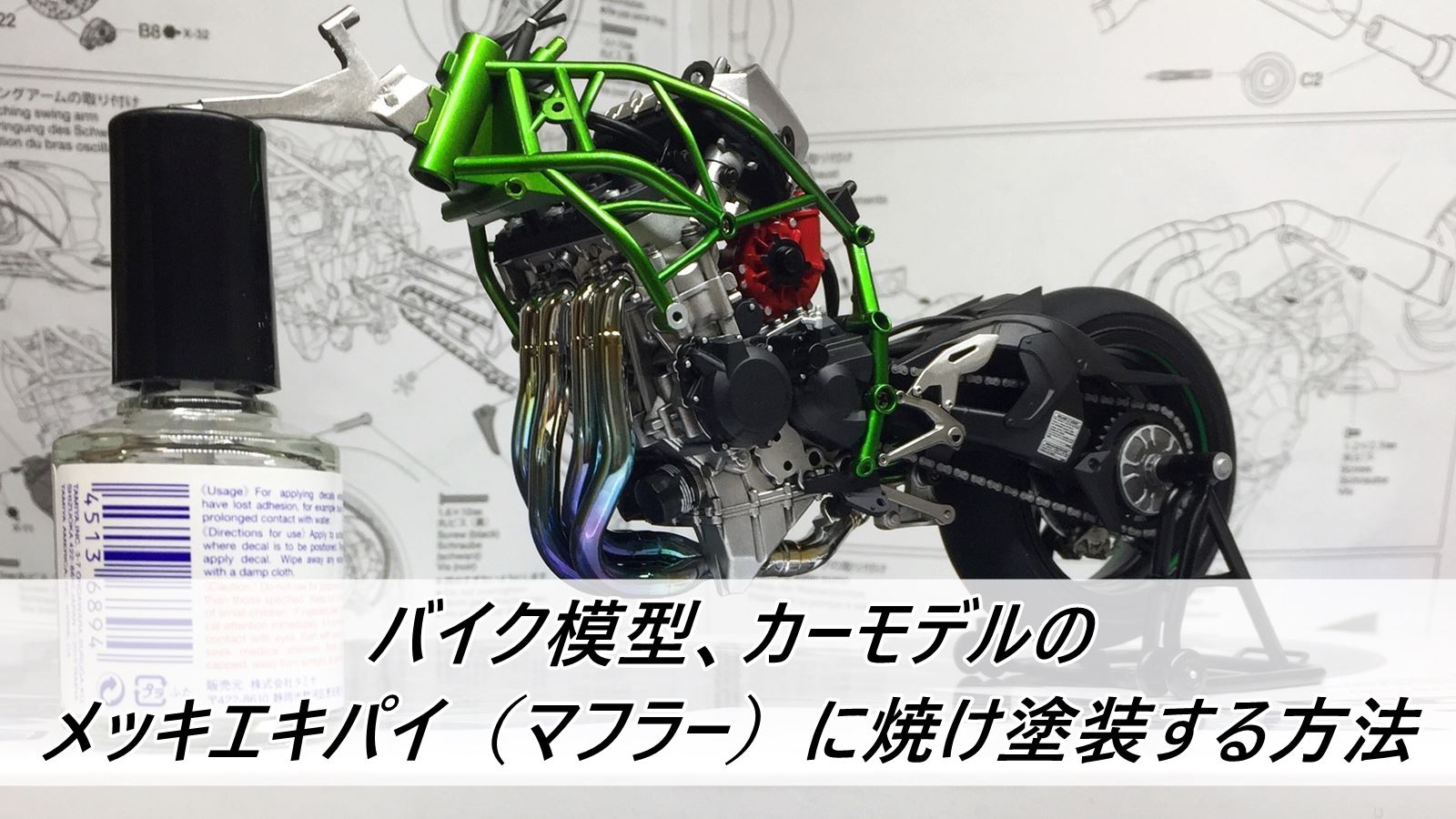

次回はHowto記事「メッキマフラーにリアルな焼け塗装をする方法!」

次回は本キットを使用したHowto記事です!

製作レビュー記事一覧はこちら

この記事から各製作記事にアクセスできます。